櫛野展正連載:アウトサイドの隣人たち ⑩記憶を包む極小絵画

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。現在、ギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちにインタビューし、その内面に迫る連載の第10回は、記憶をひもとき細密な絵を描く、大竹徹祐を紹介する。

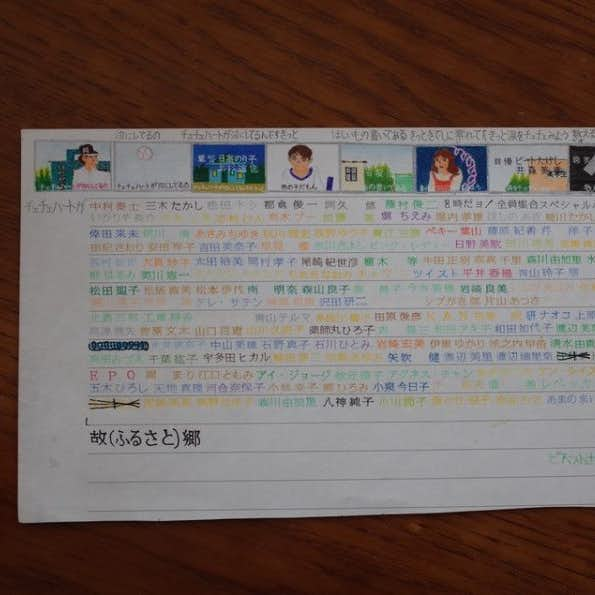

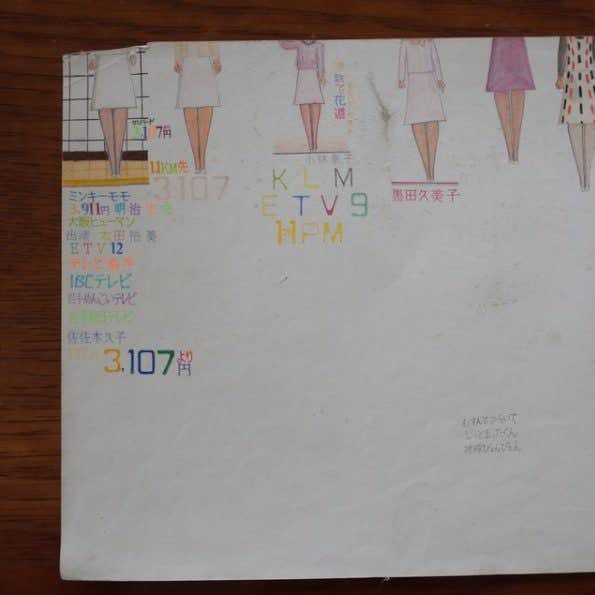

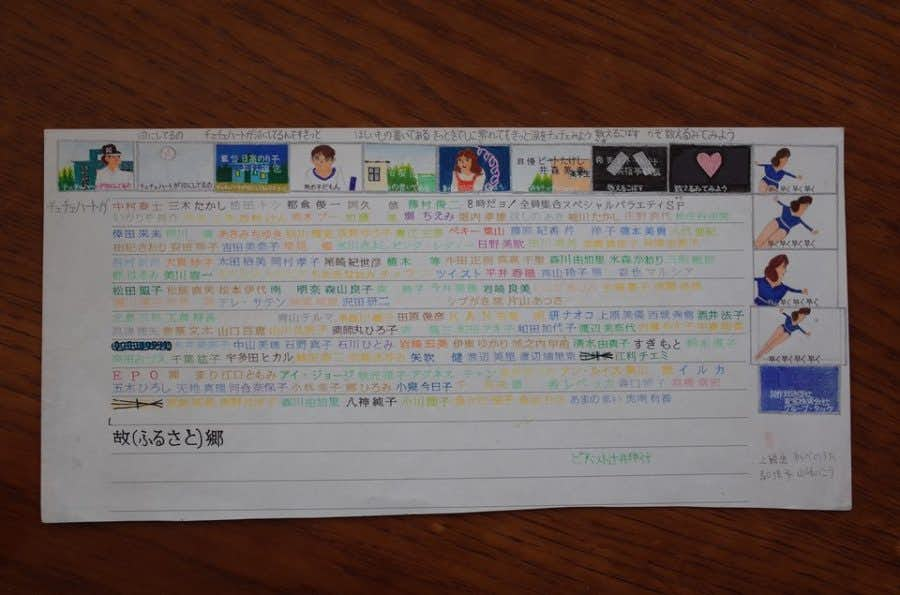

初めて見たときは、本当に驚いた。ガムの包み紙にグー握りの色鉛筆で描かれた、小さな絵画。文字やイラストは、虫眼鏡がないと見えないほど細かい。特に文字は、明朝体のフォントが手書きで見事に再現されている。その完成度と、書かれている「ちあきなおみ」や「生稲晃子」といった懐かしい芸能人の名前との組み合わせが、笑いを誘う。「三つ子の魂百まで」ではないが、その文字は作者の記憶をもとに構成されており、幼少期に見た番組名やタレント名が多い。

宮城県仙台市から車を走らせること、約1時間。次第に広がる田園風景のなかには仮設住宅も見える。東日本大震災では7メートル以上の大津波が押し寄せ、未だ震災の爪痕がうかがえるこの街で、この絵の作者、大竹徹祐(おおたけ・みちひろ)さんは暮らしている。

大竹さんは、1977年に岩手県滝沢村(現在の滝沢市)一本木で、次男として生まれた。保育園に通っていたときに、自衛官をしていた父の仕事の都合で宮城県仙台市へ転居した。「自閉症スペクトラム」という障害を抱える彼は、人とのコミュニケーションが苦手だ。会話こそ成立しないが、自分の要求は「〜がなくなりました」といったかたちで、訴えることができる。ともに暮らしている家族は、ちょっとした仕草やその言葉遣いでわかることもあるようだ。

小さい頃は、よく動き回る多動な子だった。数字や漢字に強い関心を示し、2歳の頃から訪問客の腕時計や店先の電卓を眺めたりした。その頃には1000まで数を数えることができたそうだ。3歳のときには漢字で自分の名前を書くことができた。「私がよく彼をおんぶしながら趣味の川柳や詩を書いていたから、それを後ろから見て書くようになったのかも」と母親は推測する。

小学校にあがると、誰に教えられたわけでもなく、ワープロを打つことができるようになった。先生のワープロで勝手に文字を入力して、よく怒られたという。

僕たちが世界を認知する方法は、人それぞれ異なっている。同じ景色を見ていても、まったく受け取り方が違う。自閉症スペクトラムの人のなかには、耳から入ってくる情報よりも目で見る情報のほうが理解しやすい人たちがいて、大竹さんもそのひとりだ。彼は文字の意味ではなく形に興味を示し、「何一天皇(なにいってんの)」「黒間二四人(くろまによんじん)」など自分なりの漢字に言葉を変換して楽しんだ。

そんな彼が、ガムの包み紙のような小さな紙に描くようになったのは、校長先生の名刺がきっかけだ。「ある日、校長室で校長先生が名刺交換をしていたところを見ていたらしいんです。先生が部屋から出た隙に、名刺の裏に、表と同じように校長先生の名前を書いたら、褒められました」と母親は嬉しそうに語る。だが大竹さんの周りに、日常的に名刺のような小さな紙があるわけではない。そこで彼が見つけたのが、ガムの包み紙だった。父親がよくガムを噛んでいて、余った紙をもらっていたという。ガムの包みを裏返したときに、自分の世界を見つけたのだろう。

自閉症スペクトラムの人たちは、一般的に余暇時間を過ごすことが苦手だ。何をしてもいい自由な時間は、彼らにとっては何をしたらいいのかわからない時間で、指示がないとどう過ごしてよいかわからない人が多い。ただ、ガムの包み紙を手にしてからの大竹さんは違った。学校で遠足に行ったときも、食べ終わった弁当箱を机代わりにして、ガムの包み紙の裏に絵を描いたそうだ。

大竹さんの絵に欠かせないのが、テレビ番組の存在だ。視聴した記憶を頼りに、『笑点』(日本テレビ系列)やアニメ『タッチ』などの1場面を描いている。特に『タッチ』は、わざわざ深夜に起きて再放送を見ていたほど、入れ込んでいた(大竹さんは、1週間の番組表をすべて記憶しているという)。

そして彼が描くタレントは、みな同じ方向を向き、同じ表情をしている。本人の意図とは異なるだろうが、この絵が「テレビという、日々垂れ流される無機質なメディアへの痛烈な批判」のようにも感じられるのは、僕だけではないはずだ。

「こんなのもあります」と母親が出してくれたメガネの広告には、商品の写真に合わせて顔が描かれており、実際に誰かがメガネを掛けているように見える。ほかにも、脚だけを描いた絵もあった。母親に尋ねると、脚フェチとのこと。人間味が感じられて、僕はとても嬉しくなった。

大竹さんは毎日朝から晩まで机に向かって絵を描いている。特別支援学校の高等部を卒業後、1年ほど作業所で働いたが、施設の職員から「(迎えに行くので)朝6時に家の玄関で待っていてほしい」と言われ、早起きを負担に感じて通うのをやめてしまった。それ以来、どこにも行っていない。

いま、日本の障害者によるアートの中心は、福祉施設を利用している障害のある人たちだ。人に見せるために描いているわけではないから、大竹さんのように自宅で密かに表現活動を続けている人たちは、第三者に発見されにくい現状がある。そして彼の場合、家族が作品を保管しているため 、出品依頼があって貸し出しても戻ってこなかったり、人にあげてしまったりした作品も多いそうだ。段ボール7箱以上あった大竹さんの作品は、残念なことに現在は3箱分しかない。

だが、そんなことはどこ吹く風で、大竹さんは今日も制作を続けている。彼の部屋の窓からは、とてものどかな景色が広がっており、外をしばらく眺めていると、このゆったりと流れる時間が羨ましくも感じられた。ひととおり両親からお話をうかがった後で、大竹さんに挨拶をして帰ろうとすると、先ほど僕が渡した名刺の裏に、何やら細かい字で、「CDカセットほしいものがある 赤い鳥 MHCL127」と書いてあった。僕は家に帰った後、すぐにそのCDを探して彼に送った。後日、お母さんからお礼の電話がかかってくると、電話口の奥から軽快に階段を駆け上がっていく音が、漏れ聞こえてきた。

PROFILE

くしの・のぶまさ 「クシノテラス」アウトサイダー・キュレーター。2000年より知的障害者福祉施設職員として働きながら、「鞆の津ミュージアム」(広島) でキュレーターを担当。16年4月よりアウトサイダーアート専門ギャラリー「クシノテラス」オープンのため独立。社会の周縁で表現を行う人たちに焦点を当て、全国各地の取材を続けている。

http://kushiterra.com/遅咲きのアーティストによるグループ展が開催中!

50歳を超えた4名のアーティストによるグループ展「遅咲きレボリューション!」が、2017年1月29日までクシノテラス(広島県・福山)で開催されている。年齢にとらわれず挑戦し続ける作家たちの作品を通じて、年齢に伴うイメージの既成概念に問題を提起する。出品作家は、糸井貫二(ダダカン)、長恵、西本喜美子、マキエマキ。

kushiterra.com11月21日に、大阪で企画展関連トークライブを開催!

展覧会の関連イベントとして、「クシノテラス大阪トークライブ Vol.2『遅咲きレボリューション!』」を11月21日、ロフトプラスワンWEST(大阪)にて開催。アウトサイダー・キュレーター、櫛野展正が、芸人・なだぎ武をゲストに迎え、表現の根元について迫る。

詳細はこちら。