「超暴力展」から「暗黙知の技術」展まで、6月のレビューをプレイバック

美術手帖では、批評家や学芸員らによる展覧会レビューを毎月掲載。その中から、6月に公開された18本をピックアップしてお届けする。各レビューの詳細はリンクから全文をチェックしてほしい。

長谷川新評「超暴力展」

愛知県名古屋市の山下ビルで開催された、中路景暁、髙橋莉子、菊池和晃の3名による超暴力展。「超暴力」という挑発的な造語を冠していながら、本展で展示された3名のパフォーマンスは、それぞれ直接的には暴力と結びつく内容ではなかった。ではいったい何が「超暴力」だったのだろうか? 本展を、インディペンデント・キュレーターの長谷川新が論じる。

清水穣評「ヴィンセント・フェクトー」展と「THE COPY TRAVELERS|雲型定規がヤマをはる」展

彫刻家ヴィンセント・フェクトーの日本初個展と、加納俊輔、迫鉄平、上田良の3人によるユニット「THE COPY TRAVELERS」による展覧会「雲型定規がヤマをはる」を清水穣がレビュー。オルタナティヴ・モダンの作家としての前者が造形に追い求める自由と、次々とコラージュを生み出す後者の即興、そのあいだに存在する差異とは?

椹木野衣評「しんかぞく」「作家で、母で つくる そだてる 長島有里枝」「長島有里枝展」「ホーム・ランド」「テーリ・テムリッツ『不産主義』」

平成から令和へ。その変化の前後に開催された、画家・和田唯奈がキュレーターを務める「しんかぞく」展、ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校 第4期の選抜成果展「ホーム・ランド」、写真家・長島有里枝のふたつの展覧会、そして日本在住のマルチメディア・アーティスト、テーム・テムリッツによるパフォーマンス『不産主義』。「家族」をキーワードに、これら5つを椹木野衣が読み解く。

藤村龍至評「アートが日常を変える 福原信三の美学 Granby Workshop」展

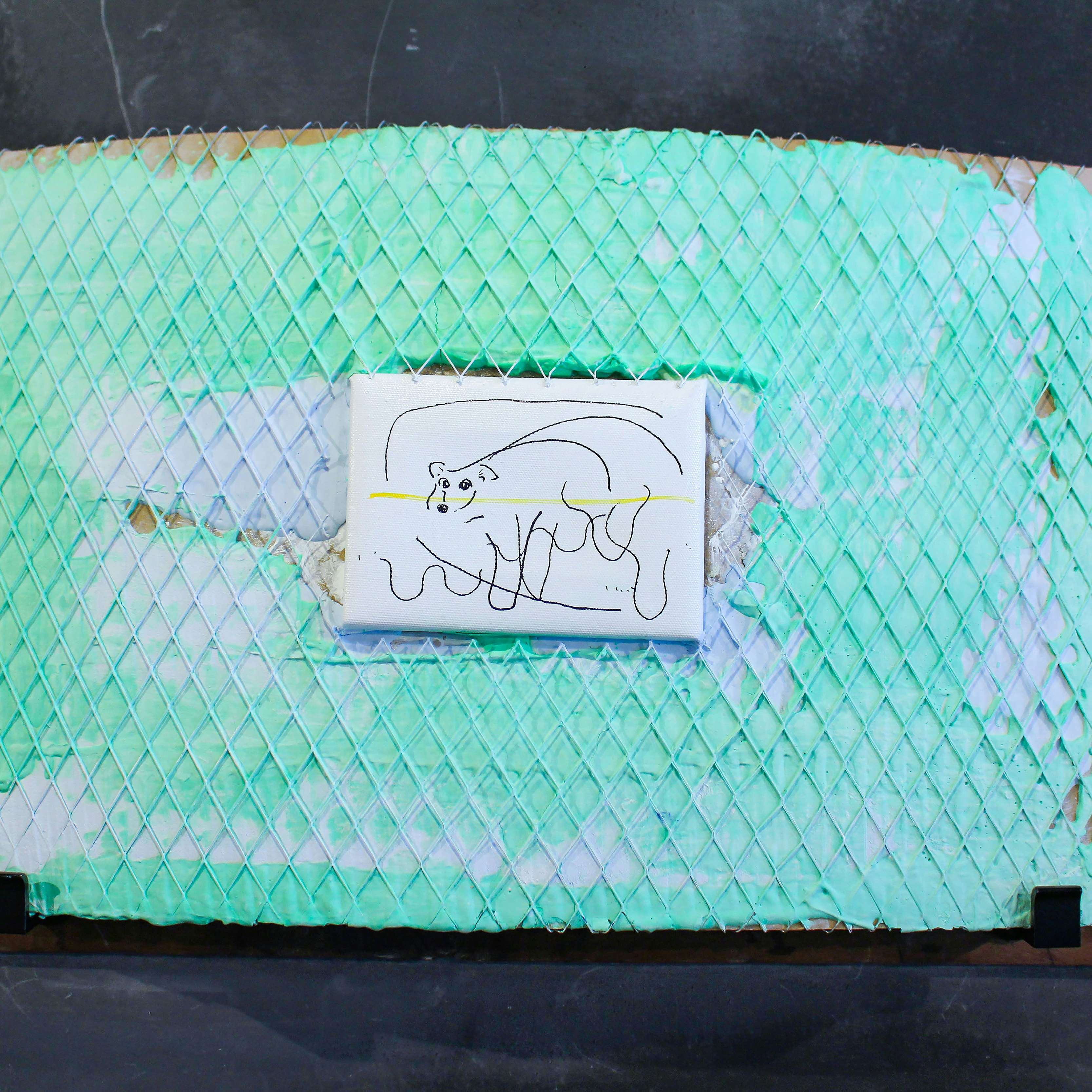

ASSEMBLE(アッセンブル)は、建築、アート、デザインの領域で活躍するアーティストらからなるコレクティブである。今年1月から今年3月にかけて、ASSEMBLEが参加するプロジェクト型の展覧会が東京・銀座の資生堂ギャラリーで開催された。本展は、資生堂ギャラリー100周年記念展として、同ギャラリーの創設者・福原信三の美学に共鳴する現代の複数のアーティストを招いて企画されたうちの第2弾。ASSEMBLEは、2015年にターナー賞を受賞した「グランビー・ワークショップ」の方法論を銀座で展開した。工房のような展示空間も注目された本展を通じ、建築家の藤村龍至が、アート、建築、社会の関わり方を考察する。

南島興評 ハーヴィン・アンダーソン展「They have a mind of their own」

近年、ターナー賞にノミネートされるなど国際的な注目を集めるハーヴィン・アンダーソンの日本初個展「They have a mind of their own」が、東京・青山のRAT HOLE GALLERYで開催された。ジャマイカ系イギリス人である自身と、ジャマイカからの移民である両親の世代の記憶を重ね合わせながら絵画を描くアンダーソンの集大成とも言える本展を、20世紀美術史研究を行う南島興がレビューする。

内海潤也評「六本木クロッシング2019展:つないでみる」

3年に1度、日本のアートシーンの新たな動向を探るシリーズ展として2004年以来開催されてきた「六本木クロッシング」。6回目となる本展は、現代美術の表現に見られる「つながり」に着目。テクノロジーの進化によって生活が便利になるいっぽうで様々な「分断」が顕在化するなか、多様な「つながり」を提示するアーティストの実践から見えてくるものとは。キュレーターの内海潤也が論じる。

撮影=木奥惠三 画像提供=森美術館

松岡剛評 七搦綾乃「rainbows edge」展

自然現象や動植物の姿をモチーフに、木目やひび割れを生かした木彫作品などを制作する若手アーティスト、七搦綾乃(ななからげ・あやの)の個展が、アートギャラリーミヤウチ(広島)で開催された。干からびた野菜や果物、そして布に覆われた人体のような形態を組み合わせた作品群からなる「rainbows edge」シリーズが展開された本展を、広島市現代美術館学芸員の松岡剛がレビューする。

秋山佑太評「東京計画2019 vol.1 毒山凡太朗 RENT TOKYO」展

オリンピック開催を来年に控え加速度的に変貌する東京。だがその過程では、都市構造の画一化が進み、人々の行動や生態系にさえ影響を及ぼしている。藪前知子が1年を通してキュレーションする「東京計画2019」は、そうした諸問題にたいして5組の作家が実践を通して、別の可能性を提示する試みだ。その初回となった毒山凡太朗展を、建築家/美術家の秋山佑太が批評する。

荒木悠評「トム・サックス ティーセレモニー」展

アートの分野のみならず、ファッション界などからも注目を集めるトム・サックス。その日本における美術館初個展「ティーセレモニー」は、大きな評判を呼んだ。日本の「茶の湯」を換骨奪胎したようなこの展覧会からはユーモアとともにトム・サックスの真剣な眼差しが感じられる。本展とトム・サックスの制作姿勢を、アーティストの荒木悠が解き明かす。

原田裕規評「櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展」

日本唯一のアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正による著書『アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート』の刊行を記念した初の大規模展が東京・Gallery AaMo(ギャラリー アーモ)で開催された。会場に集まるのは櫛野によって発掘された、「障害がある・なしにかかわらず、表現せずには生きられない“表現者と呼ぶにふさわしい隠れた芸術家”」70名以上。本展から見えてくる、ある「せめぎあい」とは? アーティストの原田裕規が論じる。

副田一穂評「吉本作次展 風景画論」

美術史上の絵画の技法や題材を参照しながら、現在の日本において可能な絵画を探求してきた吉本作次。自身の絵画体験や、日本文化としての落書きやマンガ的な要素をあえて取り入れている画家の最新作を含む展覧会「風景画論」が、名古屋のケンジタキギャラリーで開催された。愛知県美術館学芸員の副田一穂が、吉本の風景画を読み解いていく。

高嶋慈 評「タイムライン 時間に触れるためのいくつかの方法」展

京都大学総合博物館で、「モノ」としての美術作品と時間をテーマにした企画展「タイムライン 時間に触れるためのいくつかの方法」が開催された。インストーラー、修復士、美術史家が参加し、作品の科学分析結果や作家のインタビューも展示された本展について、美術批評家の高嶋慈がレビューする。

長谷川新 評「セレブレーション-日本ポーランド現代美術展-」展

日本とポーランドのアーティストが出品するグループ展「セレブレーション-日本ポーランド現代美術展-」が、京都市内の4会場で開催されている。社会や歴史などをテーマに独自の視点で制作された作品が集まった本展を、インディペンデント・キュレーターの長谷川新がレビューする。

大岩雄典評「5月」展

「以外スタジオ」を舞台として展開されたグループ展「5月」は、多数のイベント開催や日々公式サイト上で「日報」が更新されるなど、変化に富む展示だった。企画したのは、これまで会期中に風邪をひいてなおすまでを見せるパフォーマンスや、「AではなくBでもありえた」と題した展示を行ってきたアーティスト関川航平。本展についてアーティストの大岩雄典が、関川の作品の「文法」に則りながら、レビューする。

中尾拓哉評 水木塁「東下り」展

写真や平面、立体といった既存の表現方法を解体・再編しながら、スケートボーダーとしての身体感覚をもとに作品を制作してきた水木塁。身体感覚で絵画を表現することと、身体感覚を絵画で表現することのあいだが切り開く別次元とは? 中尾拓哉がレビューする。

鈴木俊晴評「ある編集者のユートピア 小野二郎:ウィリアム・モリス、晶文社、高山建築学校」展

晶文社を立ち上げた編集者で、ウィリアム・モリスの研究者でもあった小野二郎の展覧会が、世田谷美術館で開催された。モリスの芸術運動をめぐる考察を日本で展開させ、ヴァルター・ベンヤミンやポール・ニザンなどの著作をいち早く紹介するほか、ジャズやロック、映画関連の書籍も数多く出版。60〜80年代の出版文化に少なからぬ影響を与えた。生涯を通して「ユートピアの思想」追い求めたいち編集者の活動をたどる本展を、豊田市美術館学芸員の鈴木俊晴が考察する。

小田原のどか評「小谷元彦 Tulpa – Here is me」展

彫刻家・小谷元彦は、これまで「ファントム(幽体)」をキーワードに、人間の痛覚や異形のものなど幅広いテーマを取り上げ、作品を生み出してきた。今年4月から5月にかけて東京・天王洲のANOMALYで行われた個展「Tulpa – Here is me」では、2017年に患った心筋梗塞の経験を経た新作を発表。「人体像」にフォーカスした本展を通して、彫刻家で彫刻研究者の小田原のどかが「日本の彫刻の歴史」への問いを開く。

中村史子評「暗黙知の技術」展

「“絵画”の意味が露散した時代に、私たちはなぜ“絵画”を選び、制作するのか?」。その答えを探求するべく、岡本秀、木村翔馬、小山しおり、西原彩香、松平莉奈の5名が105x148mm以内の小品を出品した「暗黙知の技術」展が京都・FabCafe Kyoto / MTRL KYOTOで開催された。本展を愛知県美術館学芸員の中村史子がレビューする。