ドローイングで発掘する世界のかたち。鈴木ヒラクインタビュー

10年ぶりとなる作品集『SILVER MARKER—Drawing as Excavating』の刊行を記念し、渋谷パルコの「OIL by 美術手帖」で個展「Before the Cypher」を開催する鈴木ヒラク。ドローイングを発掘行為とらえてその概念を拡張しつづけてきた鈴木に、自身のドローイングが導き出してきたものについて、20年間の活動を振り返りながら聞いた。

──鈴木ヒラクさんがこの10年で手がけてきたドローイング作品を収録した作品集『SILVER MARKER—Drawing as Excavating』(2020、HeHe)が刊行され、「OIL by 美術手帖」の実店舗では刊行を記念した展覧会「Before the Cypher」(2020年2月8日〜2月26日)が開催されます。平面だけではなく、反射板を使った作品や、彫刻、映像、パフォーマンスなど、制作手法は多岐にわたる鈴木さんですが、それらはすべてドローイングであるとも語られています。この10年の鈴木さんのドローイングをとらえる手掛かりとして作品集を参照しつつ、その軌跡がどのように生まれ、そしてどこへ向かっていくのかについて、お話を聞ければと思います。

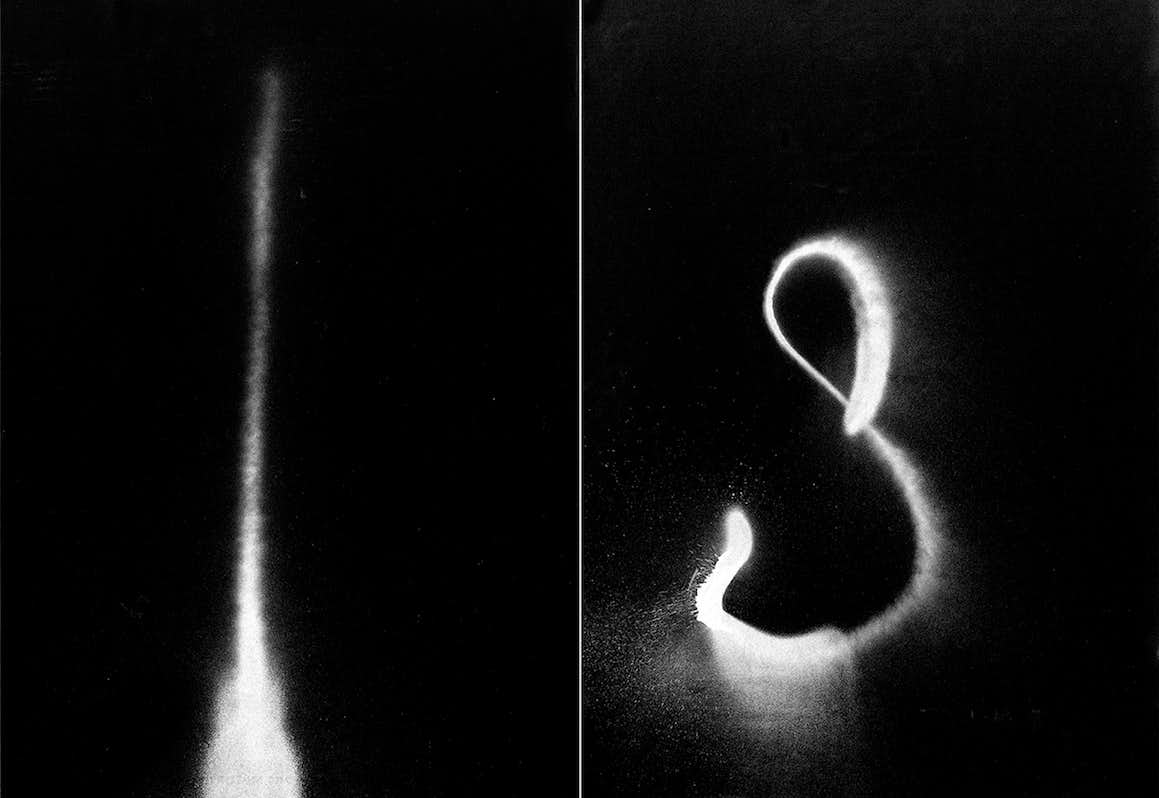

ちょうど10年前の2010年に、『GENGA』(河出書房新社)という辞書のような作品集を出しました。今回の『SILVER MARKER—Drawing as Excavating』(以下、『SILVER MARKER』)は、そのあたりの時期からシルバーのマーカーやスプレーで描いてきた作品だけを選んでまとめた作品集です。彫刻などは入っていないし、作品はかなり選び抜いたのですが、こうして見るとたしかにこの10年のドキュメントにもなっているように思えます。

あえて区切ると、『GENGA』を出すまでの10年は、世界にすでにある様々な線や記号の断片を発見して、それらを蓄積して新しい言葉をつくろうとしていた時期でした。それから『SILVER MARKER』までの10年は、発見を続けながらも、今度はそれまで自分が蓄積してきた言葉を使って新しい詩を書くようにドローイングをしてきた時間だったのかもしれません。

副題である「発掘としてのドローイング」は、2013年のロンドンで考古学者のサイモン・ケイナー博士と対談した際に出てきた言葉です。今回の作品集は彼による論考を始め、考古学・人類学・アートといった3つの異なる分野の執筆者によるテキストが入っています。子供の頃からずっと「発掘」と「かくこと」は深い関係があるというか、不可分の行為だと直感していましたが、この3つの分野との関わりを通して、実はそれらは同じように「世界を把握し直すための方法」なのだという確信を得ていったのもこの10年のことです。

──「GENGA」シリーズは2004年から始まっていますが、そこに至るまでの活動についてお聞かせいただけますか?

10代の頃は90年代の東京で、サブカルチャーと呼ばれていた流れのなかに自分もいたと思います。そこでは音楽もアートも映画もファッションも渾然一体で、色々なジャンルを細分化しないという態度がありました。僕は自宅録音でアブストラクト・ヒップホップとかダブ、ノイズと呼ばれるような音楽をつくっていましたが、既存の音源をサンプリングすることに限界を感じるようになって。それでマイクとレコーダーを持って外に出て、街の音や雨音のような自然音を録音して、それを素材にするようになりました。ランダムな響きやリズムに自分が手を加えることで、また別の秩序をつくろうとしていたんです。

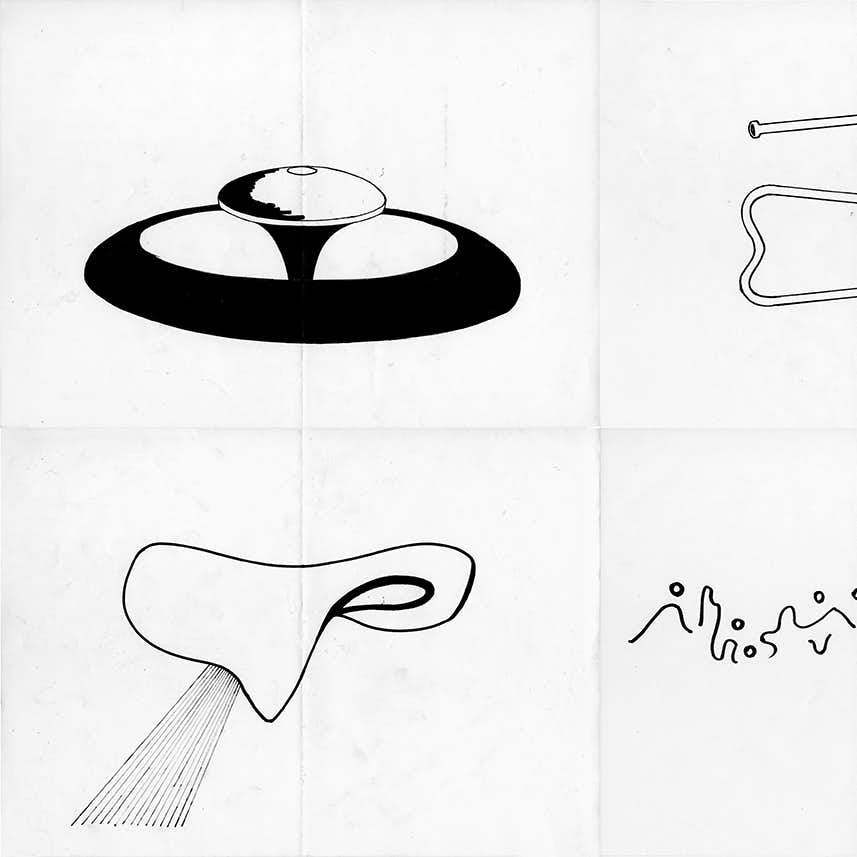

やがて2000年頃に、音ではなくて、路上にある枯葉や土を拾ってくるようになりました。枯葉の葉脈の中心線のカーブをつなげて、土の上に円を描くように配置し、いちど土に埋めてからその線を発掘した、架空の化石のような作品が「bacteria sign」(2000〜)シリーズです。

子供の頃から続いている興味であった考古学の方法を、現代の都市空間に適用することで、見慣れた風景に潜在している未知な記憶を揺り起こすというような試みが始まったんです。そこから派生して、アスファルトの白線部分の欠片や、反射板など、都市にある記号の痕跡や断片を集め、それらを再配置・再接続して新しい記号をつくる作品も制作するようになりました。それと、旅をしながら世界中のマンホールに刻まれた記号のフロッタージュをずっと続けていました。

僕はもともとロバート・スミッソンやマイケル・ハイザーがかつてアメリカでつくったようなランド・アートが好きだったのですが、時代背景も異なるし、いま大自然の中で巨大なものをつくることにはリアリティが持てなかったんですね。それで、都市の中にある小さい自然を見つけるところから人工と自然の揺らぐ境界に現れる線を探ったり、小さな記号の断片の集合が何か大きな秩序をかたちづくるように制作をすることになったのだと思います。

──鈴木さんの作品は、自然や都市の一部を切り取るような手つきがありますが、だからこそ、より大きな存在が照射されているように感じます。いっぽうで、ストリート・アートからの影響も感じるのですが、それについてはいかがでしょうか?

自分がストリート・アートに最初にふれたときに感じた可能性というのは、そのままですが「街にある」ということです。都市におけるアースワークとか、現代の洞窟画としてもとらえていました。もちろん僕自身も、時代の必然もあって様々なレベルでストリート・アートの影響を大きく受けました。でも、「スタイル」の名のもとにただ同じかたちを繰り返したり、記号化してしまった商業的なストリートのシーンは、本来の「路上」から離れていっているように見えて、興味を持てなくなって。僕はどちらかというとロードというか、道路そのものが好きなので。

路上のマンホールやアスファルトで作品をつくっていた頃は、自分も新しいタイプのストリート・アーティストなんじゃないか?と思ったことも一瞬ありました。しかし、例えばKAMIという尊敬するストリート・アーティストの友人と一緒に夜の街を歩いていると、バッと一瞬で、そこにあるべき線を描いちゃうわけです。彼にとって「スタイル」は商標のようなものではなく、世界を把握するための手段だということがよくわかりました。つまりは生き方というか。

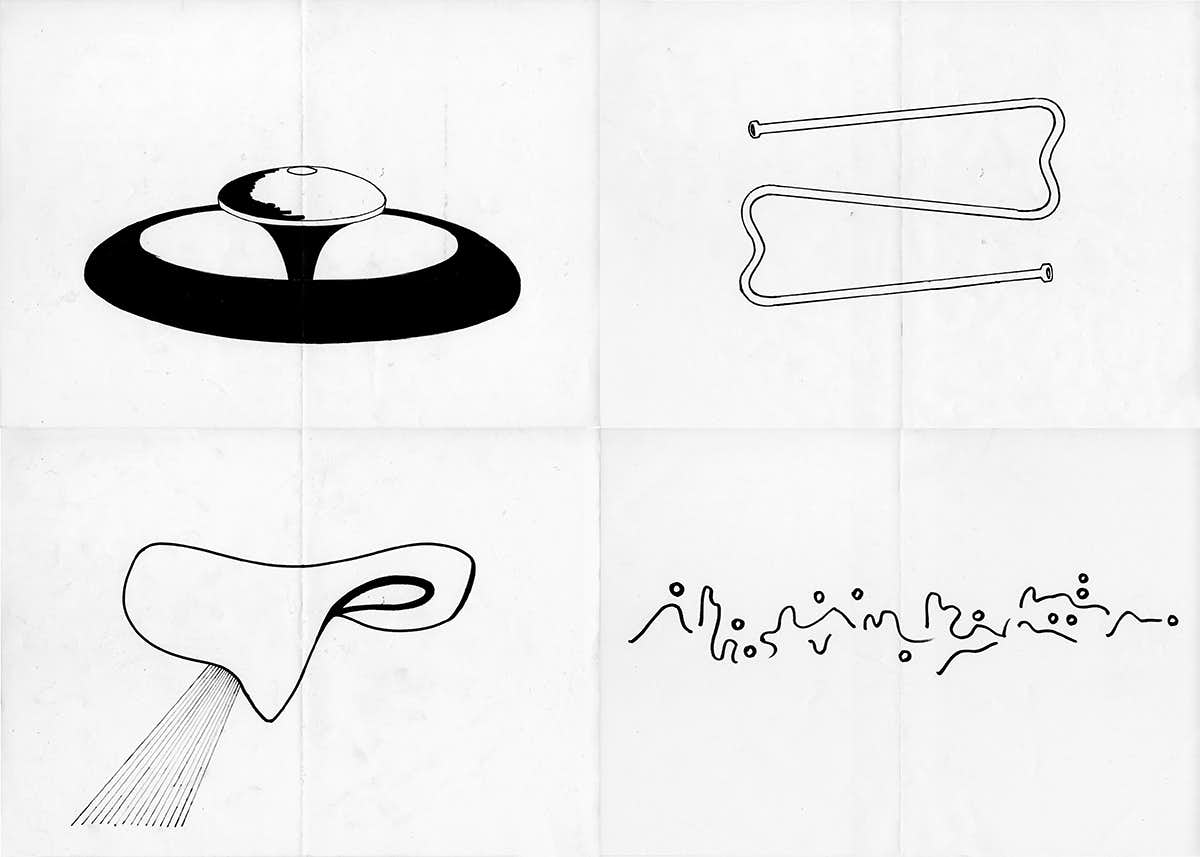

そういうなかに居て、僕は「スタイル」というより「ボキャブラリー」を持って、自分の道を歩こうと。その頃から「GENGA」シリーズを描き始めました。野生の記号集というか、都市に限らず身のまわりで発見した未知なシグナルの断片をA4のコピー用紙に描くことで1000点のアーカイヴをつくり、出版しました。6年かかりましたが、「GENGA」は1000枚に繰り返しがいっさいなく、すべて違うということが重要だったのです。これが自分の語彙となりました。「GENGA」(原画)は、「銀河(GINGA)と言語(GENGO)の間」という造語です。

──現在にも続くドローイングという行為が、鈴木さんのなかで焦点化されていったわけですね。

そうですね。ドローイングはたんに自己表現だと思われがちですが、僕はそうではないと思っています。「描く・書く」という行為はアウトプットであると同時にインプットです。世界に働きかけると同時に、つねに未知なものとして目の前に現れてくる世界を自分の手で把握し、自分と世界とを「correspond(コレスポンド=一致、合致)」させる行為。「correspondence(コレスポンダンス)」には「文通」といった意味もありますよね。「描く・書く」ことで世界と文通するというか、相互の交通を生むその回路をつくることが、僕にとってのドローイングです。

──鈴木さんのドローイングを語るうえでは、シルバーというのも重要な要素になってくると思います。なぜ、シルバーのマーカーでドローイングを続けるのでしょうか?

シルバーが作品に出てきたのは、「GENGA」が1000枚に近づいてきた2009年頃でした。僕にとって銀というのは、銀河の銀、銀塩写真の銀であり、色というよりもまず鉱物です。それを使っているのは、光と影を反転させる現象を生むメディウムだからです。書家の石川九楊先生と対談したときに、もともとは光の中に影をつくることで成立する「かく」という行為が、僕の作品では反転しているということを指摘されました。

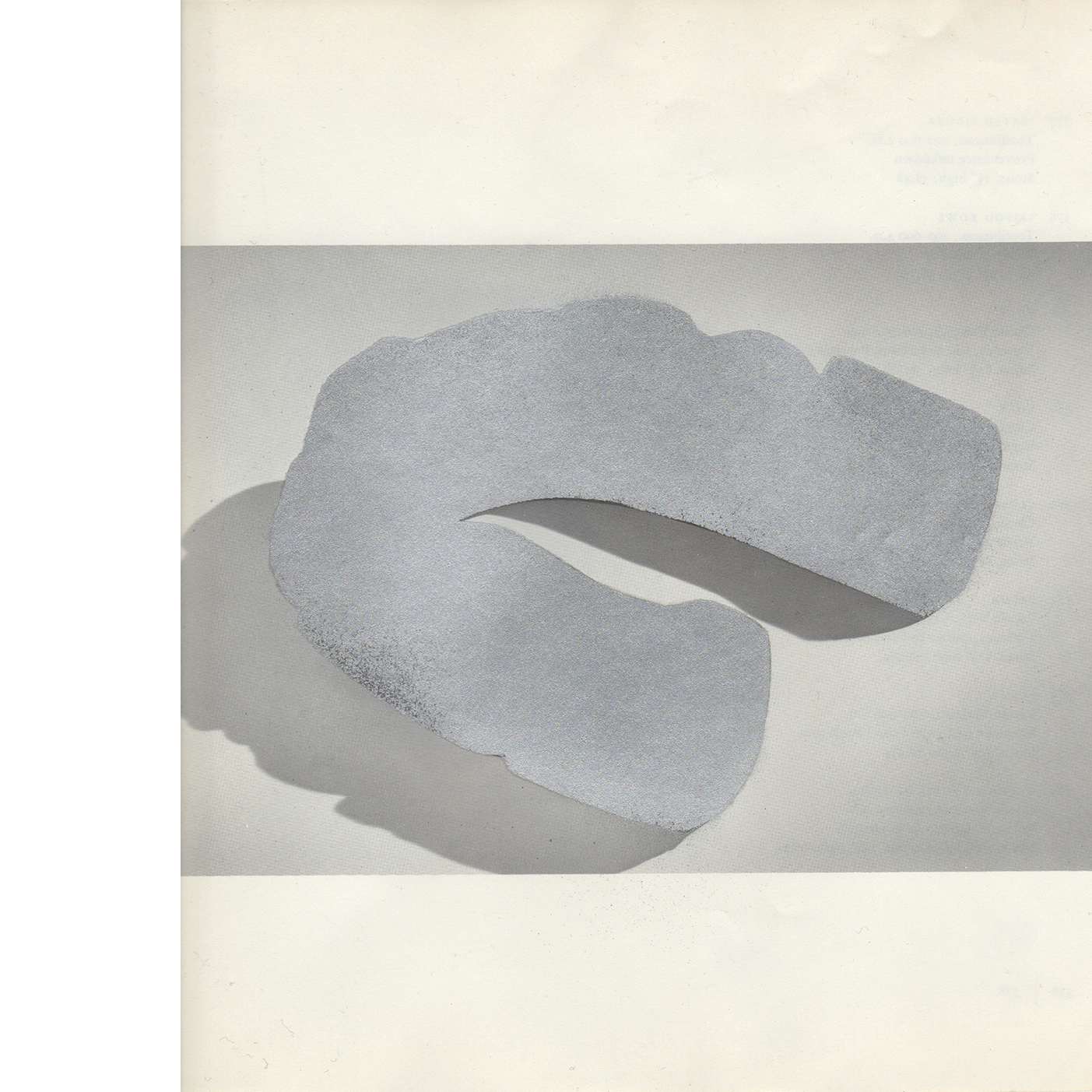

反転は光と闇だけではなく、時間や空間についても言えることです。ウォーホルが「シルバーは私たちの過去でもあり、未来でもある。シルバーはすべてを消し去る」というようなことを言っていましたが、「casting」(2010〜)というシリーズは、世界中で集めてきた古い博物館のカタログのページにある遺物の写真の輪郭をなぞり、そこにステンシルをつくってシルバーを吹きつけることによって、モノが持つコンテクストや過去の記憶を消し去る作品です。しかし影だけは残り、モノのかたちが現在の光を反射することで、新しい記憶が捏造されるわけです。

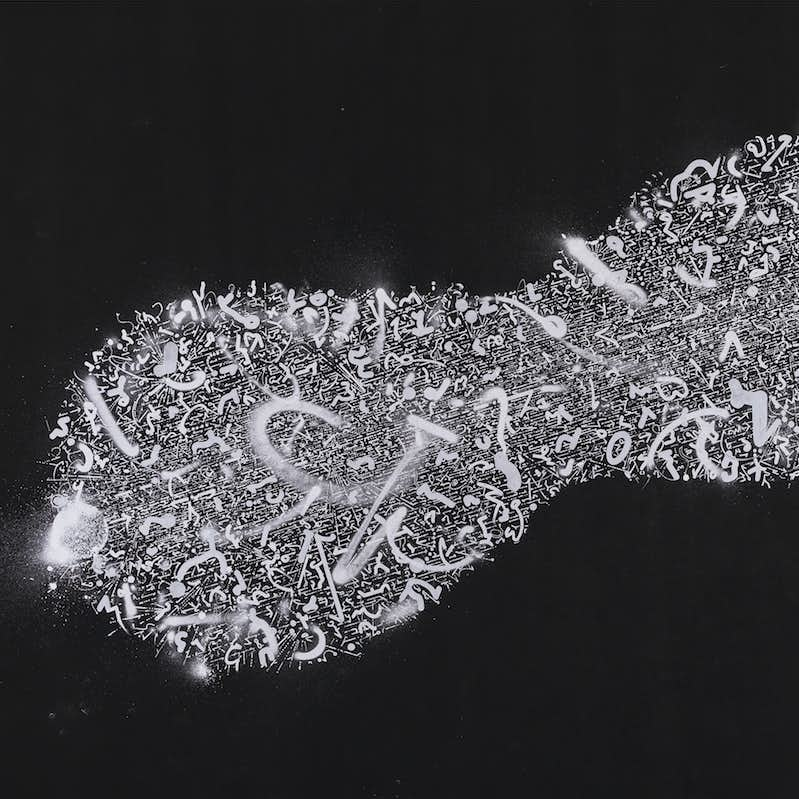

また「Deciphering the Light」(2011〜)シリーズは、ロンドンに滞在していたときに、街路樹の木漏れ日の輪郭をなぞるところからドローイングをした作品です。文字や記号の発生した瞬間には、洞窟画にしろ石に刻まれた月の満ち欠けにしろ、光の現象が必ず関係していたはずで、そういった起源についてのささやかな考察でもあります。こういった試行の積み重ねが結晶化したのが、いまも継続していて今回の作品集のメインのパートにもなっている「Constellation」(2016〜)シリーズだと思います。

──実際にドローイングを行なう瞬間に鈴木さんはどういった状態にあり、どのような手順で行っているのでしょうか?

様々な段階がありますが、ざっくり3つに分けると、まずよく見ること。次に、偶発性を呼び込んでなんらかの現象を起こすこと。そして起こった現象を入口として、できるかぎり精確に掘り進めるように描くことです。先ほど、描くことは自己表現ではないという話をしましたが、言ってみれば僕は、自分が描いた線が、描いた端から写真のネガや版画の版になっていくような状態を目指しているんです。そのために、素材や手法を極限までコントロールしたり、逆にコントロールできない状況をセットします。「GENZO」(2015〜)シリーズでは、古いトンネルの闇の中で何も見えない状態での身振りだけで描いたりもしました。

洞窟壁画は世界中にあって、日本にもいくつかありますが、そこに描かれた線を実際に見るとまったく古びていないし、普通に感動するわけです。洞窟内の凹凸と呼応するように、様々な技法を駆使しながらその瞬間の記憶を刻んでいまに伝えている。その時代の描き手たちは僕にとっては先生だし、学ぶものがすごくたくさんある。いまの時代に何を刻み込んで、未来に何を伝えていくのかという根本的なことを考えさせられます。

──「MOTアニュアル2019 Echo after Echo:仮の声、新しい影」では、土壁のような赤に塗られたキャンバスにドローイングを行った大作のシリーズ「Interexcavation」(2019〜)22点を発表しています。

「Interexcavation」では、初めて赤の顔料を土に混ぜて、ドローイングの下地にしています。洞窟壁画のフィールドワークからの影響などもあったと思いますが、日々スタジオでの実験を繰り返すなかで始まりました。

ゴツゴツとしたテクスチャーを持つ赤い土に対して、マーカーを突き立てて描いているときは、その手触りの奥から何かを引き出していると同時に、自分の内側からも蓄積された記号が引き出されるという感覚がありました。接地点の摩擦によって、マーカーの先から対象の奥へ進んでいく力学と、マーカーを通して自分のほうへと返ってくる力学が発生するんです。この双方向のベクトルのことを、「相互(inter)」と「発掘(excavation)」を組み合わせた「相互発掘」という造語をあてて、「Interexcavation」としました。また、これを描いている時間のなかで、即興の身振りで次々と生まれる記号を織り込んでいるような感覚を得ました。長いテキストを書くことを「織る」と言ったりもしますが、僕の「描く」行為の集積が、段々とテキスタイルを「織る」行為に近づいてきたんです。

──鈴木さんのドローイングによって生まれるのは、たんなる線ではなく、相互に広がりをもった存在というわけですね。

ドローイングのおもしろさは、線を生み出す過程そのものであると同時に、その痕跡としての線を何度でも新しく辿ることができることだと思います。描いた人が既に死んでいたとしても、描かれた線を辿ることで、その人の精神の動きやそこにあった時間や空間を、生き生きと再生できる。そういった広がりをもたらす地図でもあるわけです。

いっぽうで、平面上の線というのは基本的に、内と外を分ける境界線でもあります。とくに、世界を簡潔に説明するための線は分断を生みます。人種とか性別もそうですが、アフリカの国境線みたいになってしまう。でもそれに対して、僕は自分の線を「チューブ」と呼んでいて、それは何かと何かを接続する、地下道やアリの巣のような管状の線なんです。ワームホールのように端は穴状になっていて、色々なものが出たり入ったりできるような状態で、世界の複雑さに対応して伸びたり縮んだりする。つねに、そういう線を見つけたり、つくり出したいと思っています。

──この10年の制作活動を作品集というドキュメントで振り返ってみて、改めて見えてきたものはありますか?

この10年の前半はほとんど海外に住んでいて、場所を移動しながら制作していたのですが、いつも描くことで次が見えて、それを描いたらまた次が、といった日々でした。先の見通しありきで描いているわけではないので不安になることもありましたが、目の前で変化し続ける世界に対して、ひたすら即興でドローイングを続けてきたことが、結果的にひとつの連続した軌跡になっていたことを再確認したというか。自分にとっては、やはり描くことが生きることだなと。

──最近の制作活動のなかで、次につながりそうなドローイングはありましたか? それが今後どのようにつながっていきそうか、予感でもよいので最後に教えてください。

2019年秋のフランス・モンペリエの美術館での展示で、壁に配置した石を起点として描き進める壁画シリーズを始めました。それから、石を紙の上に並べたり転がしたりしながら、匿名の石が持っている膨大な過去情報を解読しようとしたり、それらを新たなベクトルに向けて解放していくような描き方を試行しています。

あとは教育の分野にも関心があって。先ほど少しお話したような、線やドローイングの概念の拡張についての研究を、自分が主宰している「Drawing Tube」というプラットフォームで行ったり、いくつかの大学等でレクチャーやワークショップもやっていて、少しずつ手応えを感じてきています。

それくらいですかね。ひとつ言えることは、いま世界が急激に変化しているので、それをしっかり見続け、手触りのレベルで把握していたいということです。だからこれからも、ドローイングをすることで進んでいくと思います。