光の演出は何を生み出したか。仲山ひふみ評 「クリスチャン・ボルタンスキー─Lifetime」展

現代フランスを代表するアーティスト、クリスチャン・ボルタンスキーの大規模個展が、国立国際美術館(大阪)から巡回し、国立新美術館(東京)にて開催されている。歴史や記憶、人間の存在の痕跡をテーマとしてきた作家の「演出」の手法とはいかなるものなのか、新進批評家として注目される仲山ひふみが論じる。

撮影=山本倫子 写真提供=朝日新聞社

光とあざとさ

剥き出しになって黒く垂れ下がる電源コードとカバーの取り外された大きめの電球。いかなる写真が素材として選ばれようともほぼ必ず付加されるこうした額縁代わりの、ほとんど「あざとい」と形容したくなる「演出」の力によって、クリスチャン・ボルタンスキーの芸術作品のイメージとしての強度は担保されている──あたかもクリスマス・イルミネーションのように。そこでは日常の空間とそこに属す平凡な事物たちが、その物理的な性質を変化させることなく「聖なるもの」に格上げされる。「日本では過去最大規模の回顧展」と謳われた本展においても、彼のそのような作家的特質は遺憾なく発揮された。プレス資料によれば会場のインスタレーションはボルタンスキー自身が直接手がけたとされているが、実際にそれがどのような効果をもたらしたにせよ、本展における通常のキャプションの不在、そして展示室全体の仄暗い洞窟を思わせる低く調節された光量などから、私たちは作家の明確な意図、あるいは「演出」上の指示といったものを読みとることができるだろう。 例えば光の操作は文字情報へのアクセシビリティを制御する。展示入口で配られた新聞紙風の作品リストには最低限の作品解説が載せられているが、それを薄暗い会場内で読もうとするとかなり苦労する。これは実質的に、特定の場所以外ではテクストを「読むな」と告げているに等しい。また作品についての知的な反省を重ねることを、実際に作品を見ながらではなく、その記憶を反芻しながら行うことを推奨しているようにも受けとれる。記憶のなかで作品のイメージは曖昧になり、観者自身の体験の「痕跡」でしかなくなるだろう。このような記憶の曖昧さはボルタンスキー自身がいくつかの作品で芸術的に取り扱おうとしているテーマでもある。

クリスチャン・ボルタンスキーという作家にとって、彼のトレードマークとも言えるあの電球の投げかける〈光〉は、もういっぽうのトレードマークである新聞の死亡記事の切り抜きや家族写真といった〈イメージ〉、すなわち当の光が反射するその表面よりも強い象徴的意味を帯びていることは、例えば《心臓音》(2005)のような作品を見れば一目瞭然である。周知のとおりこの作品では、作家自身を含むあらゆるひとの心臓音、すなわち生命の持続と反復の音が記録され、この特権的小道具から放たれる光の明滅によってさらに視覚的に翻訳される。「普通の人間」の生命が(文字どおりの)イルミネーションと化すのである。干草を散らしたエマージェンシーシートの上で電球を振り子のように揺らす《黄金の海》(2017)も、そうした光それ自体の象徴化のヴァリエーションに当たる。

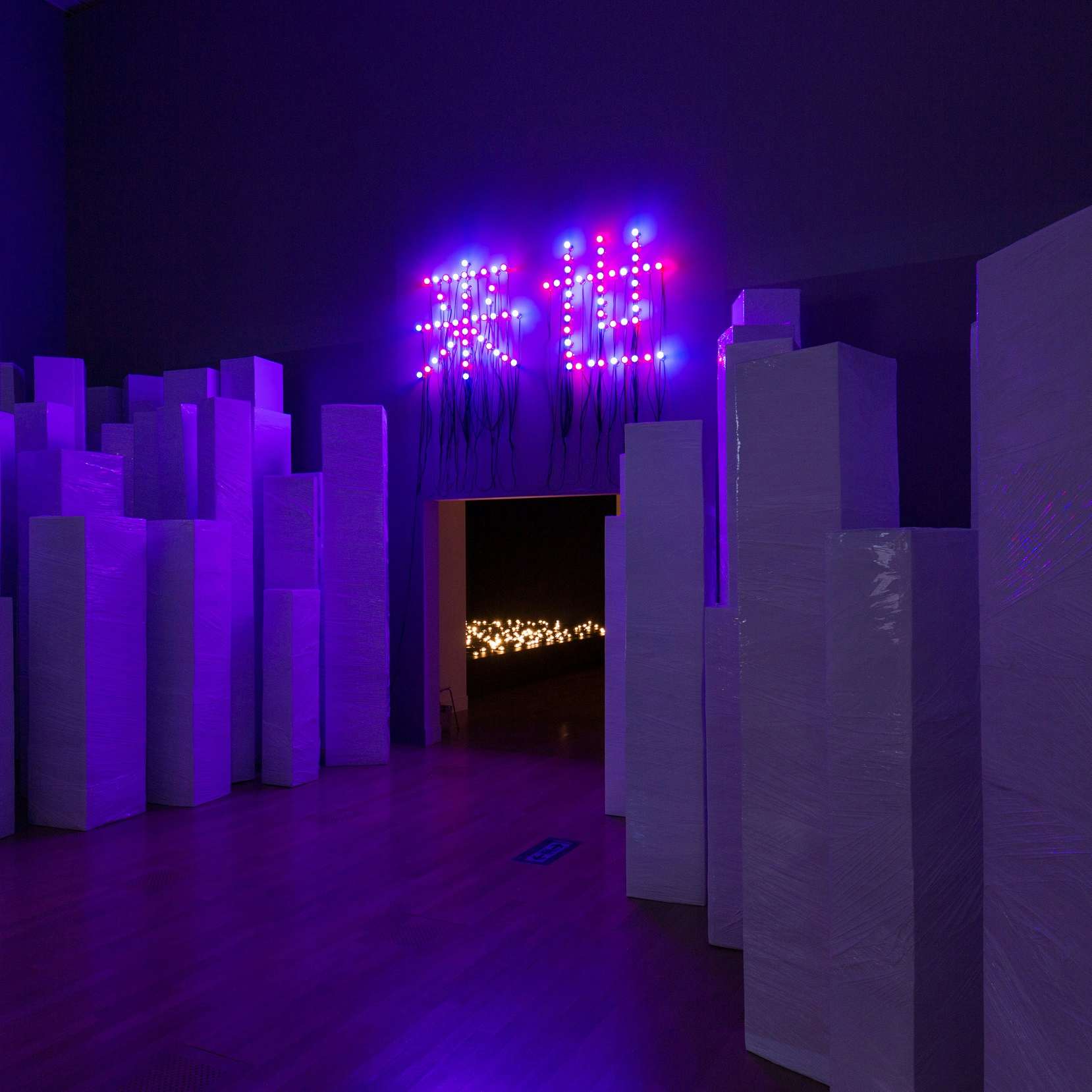

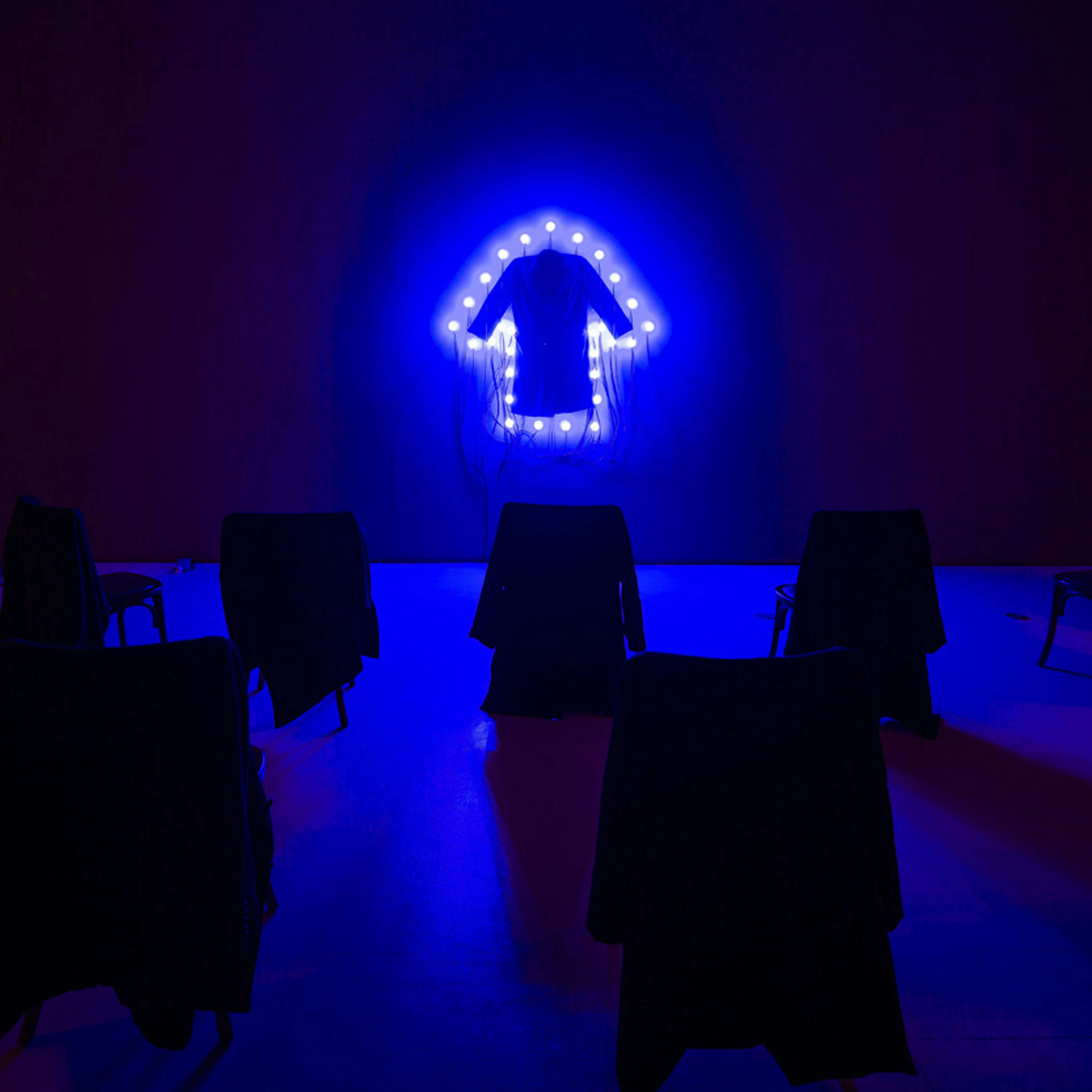

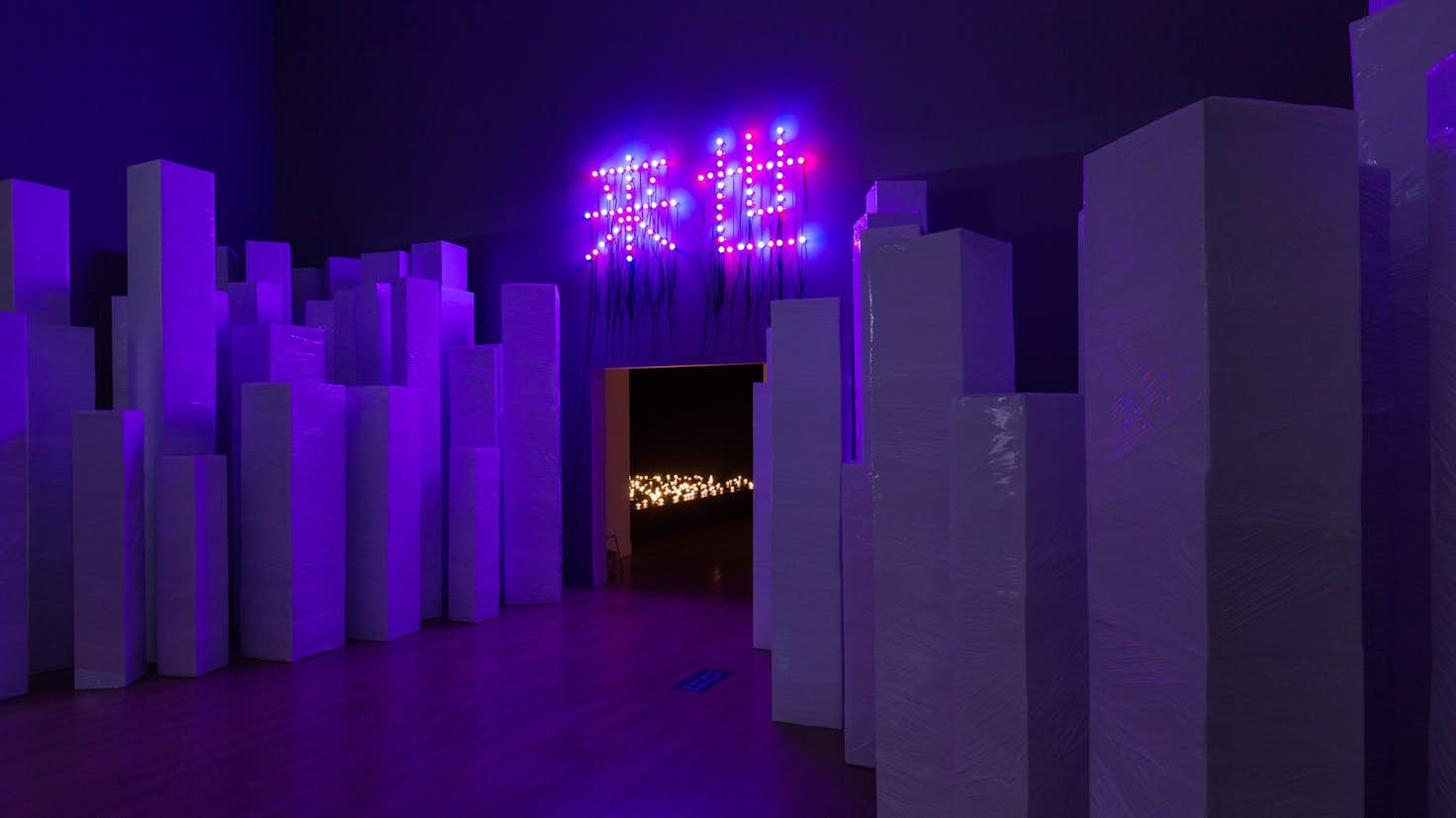

ところで光とは可視性の条件である。アリストテレスから初期近代哲学に至るまでの西洋形而上学の伝統を意識しつつ言うなら、光それ自体は見られるべき対象ではなくむしろ見ること一般を可能にする特権的な媒介者として理解されうる。それゆえ光とは、私たち人間と、それを取り囲む世界のどちらかいっぽうに属するのではなく、むしろ両者の相関性の象徴となるようなエレメントなのだ。イメージそのものに意識を集中させるというよりも、それを受け取る私たちとイメージとの関係にこそ注意を払うよう要求するという点で、ボルタンスキーの作品群は光、より正確には光の換喩的記号としての「電球」というアイテムの「演劇性」(マイケル・フリード)に深く依拠して制作されている。赤や青のLED照明を用いるようになってからの作品群でもそれは変わらない。例えば本展の《コート》(2000)や、展覧会場の入口と出口付近の壁に高く掲げられつつ、あからさまにノンシャランなやり方で私たち人間の生と死の観念を、展覧会の始まりと終わりとに重ねてみせた《出発》(2015)《到着》(2015)などでは、直接的色彩と化した光は、イメージを飛び越えて絵文字的な質を獲得するに至っている。こうした相関性の媒質に浸りつつ、私たち個体の生は、肉づけを欠いた絵文字的な状態のうちで救済されるとともに、そこに永続的に捕縛されることになるのである──ほとんど冗談としか思われない《白いモニュメント、来世》(2018)のような作品は、その点ではきわめて説得力のある、ボルタンスキー流の地獄と天国の光学的綜合の表現になっていると言える。

これまでボルタンスキーについては、ホロコーストの犠牲者を連想させる肖像写真やアイテムを集めて、カトリックの祭壇を思わせるインスタレーションに構成した、80年代半ばの「モニュメント」と呼ばれる作品群がつとに言及され、論じられてきた。今回の展覧会でもこれらの作品は多く出され、それらに不可欠なあの照明技術と組み合わさり、展示室内に一種厳かな祭祀的雰囲気をつくり上げている。だが、それらの作品に用いられた匿名の顔写真たちが放つ、いわゆる「イメージの物質性」による絶対的尊厳、特異性、究極的な理解不可能性のアウラも、いまや──光の「演出」によって換喩的に生み出された効果にすぎないことが明らかとなる。この作家がのちに手がける光を通じたイメージのあの絵文字化の試みをすでに知っている私たちにとっては、特に。

もうどんなアウラだって信じるわけにはいかないのだ、光それ自体の超越論的権威のアウラさえも。本展覧会を通じて、クリスチャン・ボルタンスキーの芸術の洗練された、意図的に空虚な「あざとさ」は、私たちに以上のような教訓を与えてくれる限りで無内容ではない。無内容ではないが、それでも空虚にはちがいない。したがって、それはいわば読むに耐えない「読むな」の身振りの連続となっていると評するのが、最もふさわしいように思われる。