未来に向けて問う技術と人間のいま。エキソニモインタビュー

1996年に結成された、千房けん輔と赤岩やえによるエキソニモ。インターネット黎明期から世界中のメディア・アーティストとコミュニケーションをしながら、人間と技術の関係を問う作品を発表し続けてきた。今年3月にはWAITINGROOMで個展「LO」を開催、8月1日からのあいちトリエンナーレでの作品公開も控えている。現在までの道のりと、2015年にニューヨークに拠点を移したことによる変化、そして今後の展望を聞いた。

ーーおふたりとも同じ大学のご出身ですが、学生時代からコンピューターを使って制作をしていたのでしょうか?

赤岩 私は彫刻で、千房はデザインを学んでいたので、学んでいたことは全然違います。コンピュータを使う授業もないですし、当時、彫刻科の人間はコンピュータルームに入れもしなかったです。

千房 大学のときは作品をつくるよりも、スケボーとか音楽とか、別のことばかりやっていました。でもインターネットとの出会いで、興味がシフトしていきました。なにかをつくってネットに送信したら、世界の誰もが即座に見られるし、ちょっと直したければすぐに入れ替えられる。そのスピード感が良かったんです。初めて「これならできるな」という気持ちになりました。

ーーインターネットはエキソニモの活動の原点ともいえるわけですが、どのようにして出会ったのでしょう?

赤岩 私が大学を卒業した1994年に、父がPower Macintosh 6100を買ってくれました。最初はインターネットにつながっていなかったのですが、たまたまひとり旅で知り合った人にインターネットを教えてもらってから一気に興味をもち、その人のところでコーディングのアルバイトを始めたんです。千房も同じようにそこで働き始めました。

千房 とはいえ当時のパソコンは高価だったので、基本的には家に1台しかなく、それをリビングルームで共同で使い、ホームページなどをつくっている人が多かったわけです。その流れでふたりによる制作体制が生まれました。もし、最初からそれぞれに1台ずつパソコンがあったら、ふたりで違うことやっていたかもしれないです。

赤岩 1台のパソコンを共有して使うという時代だったからか、90年代中盤に、欧米を中心に拡がったネットアートのアーティストたちは、実際会ってみると男女二人組というパターンが多かったですね。ネットアートの先駆者と言われるオランダのJODIや、イタリア出身の0100101110101101.ORG (現在はEva and Franco Mattesとして活動)、ドイツのUbermorgenなど、みんな男女のユニットです。

ーーパソコンを共有しながらふたりで活動を始めたとのことですが、初めて作品として意識したプロジェクトはなんですか?

千房 《KAO》(1996)ですね。ウェブ上で、顔のパーツの位置を福笑いのようにつくって送信すると、ネット上の顔と混ざって、それぞれの特徴を引き継いだ子供の顔が生まれるインタラクティブな作品です。次の人が顔を送ったら、その特徴を引き継いだ顔が生まれ、次々に遺伝していきます。1996年の段階ではあまりそういうものがなかったので、雑誌やテレビなどで紹介され、様々なところで反響があったことを憶えています。

赤岩 ふたりで制作を始めたときに、インターネットでしかできないことをやろうと考えていました。ただ、当時はアートという感覚ではなかったです。何かおもしろいことをしたいという思いがまずあったので、ゲームなのかアートなのか、分類はまったく考えていませんでした。

ーー制作における役割の分担は決まっているのでしょうか?

千房 とくに決めているわけではないのですが、それぞれ持っている技術も感覚も違うので、作品によって自然と分担が決まっていきますね。

赤岩 千房はアイデアマンなので、最初のアイデアを考えることが多いですし、プログラムも得意です。

千房 赤岩は直感的なところが強いですね。おもしろいアイデアでも「これはやるべきではない」「こっちに行くべきだ」と、向かうべき方向性をこだわりをもって示してくれる。また、マテリアルに対しての感覚も鋭いので、アイデアをどう現実のマテリアルに落としこむのかというところで能力を発揮しますね。

ーーエキソニモの活動の紹介にはよく「ハッキング」という言葉が出てきますね。

千房 インターネットってハッカーたちがつくった世界ですよね。それまでの価値とは異なる、オープンソースという考え方が基本にあって、様々な人たちがつながって情報を共有することで価値が生まれるカルチャーがあるので、そういった環境から制作への影響は大きかったと思います。

赤岩 教則本も豊富にはない時代だったので、誰かに教えてもらえるわけじゃない。先生もいない。自分たちでひも解いていく、その精神はいまでも制作のベースにありますね。

ーーインターネットと出会い、制作をしていくうえで影響を受けたアーティストはいますか?

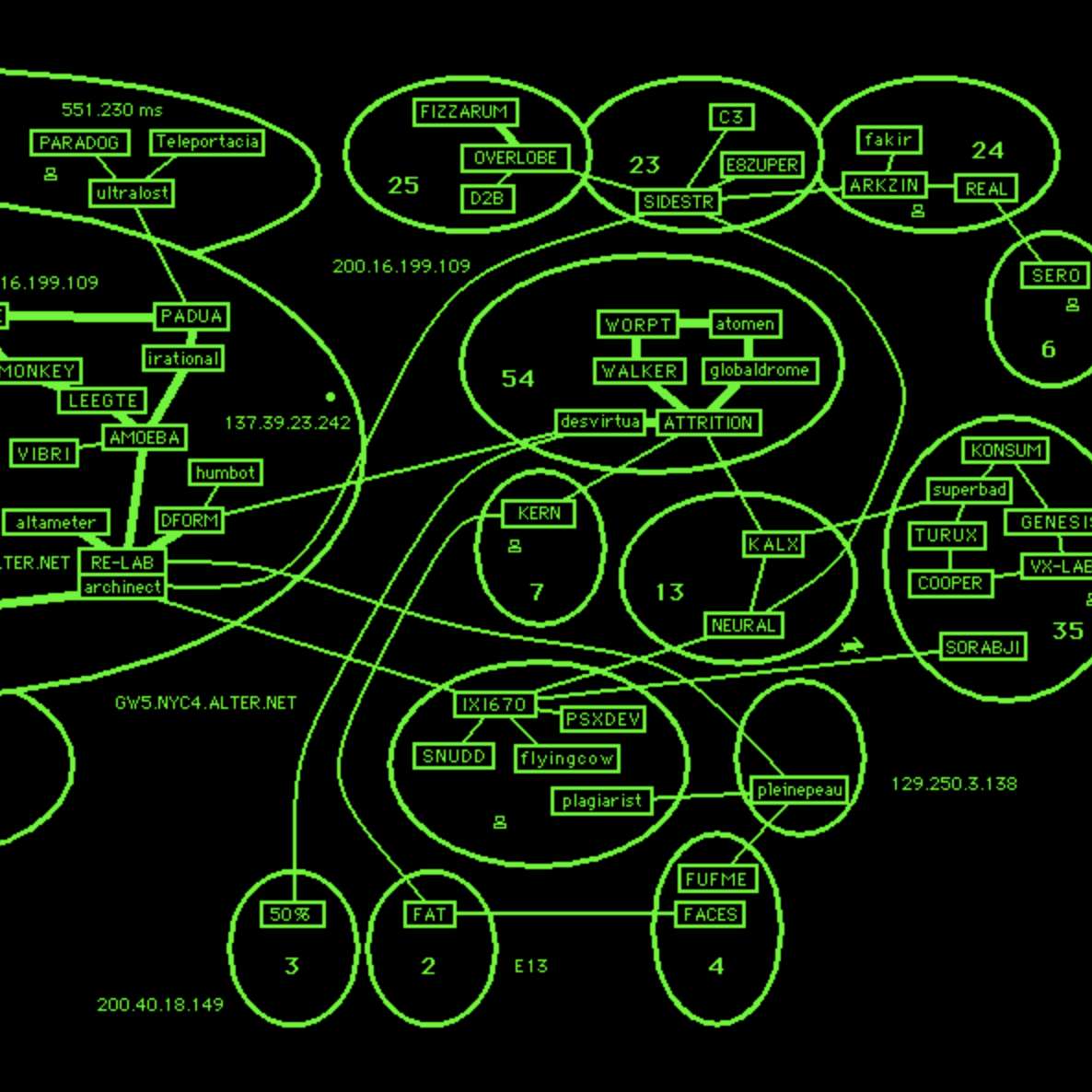

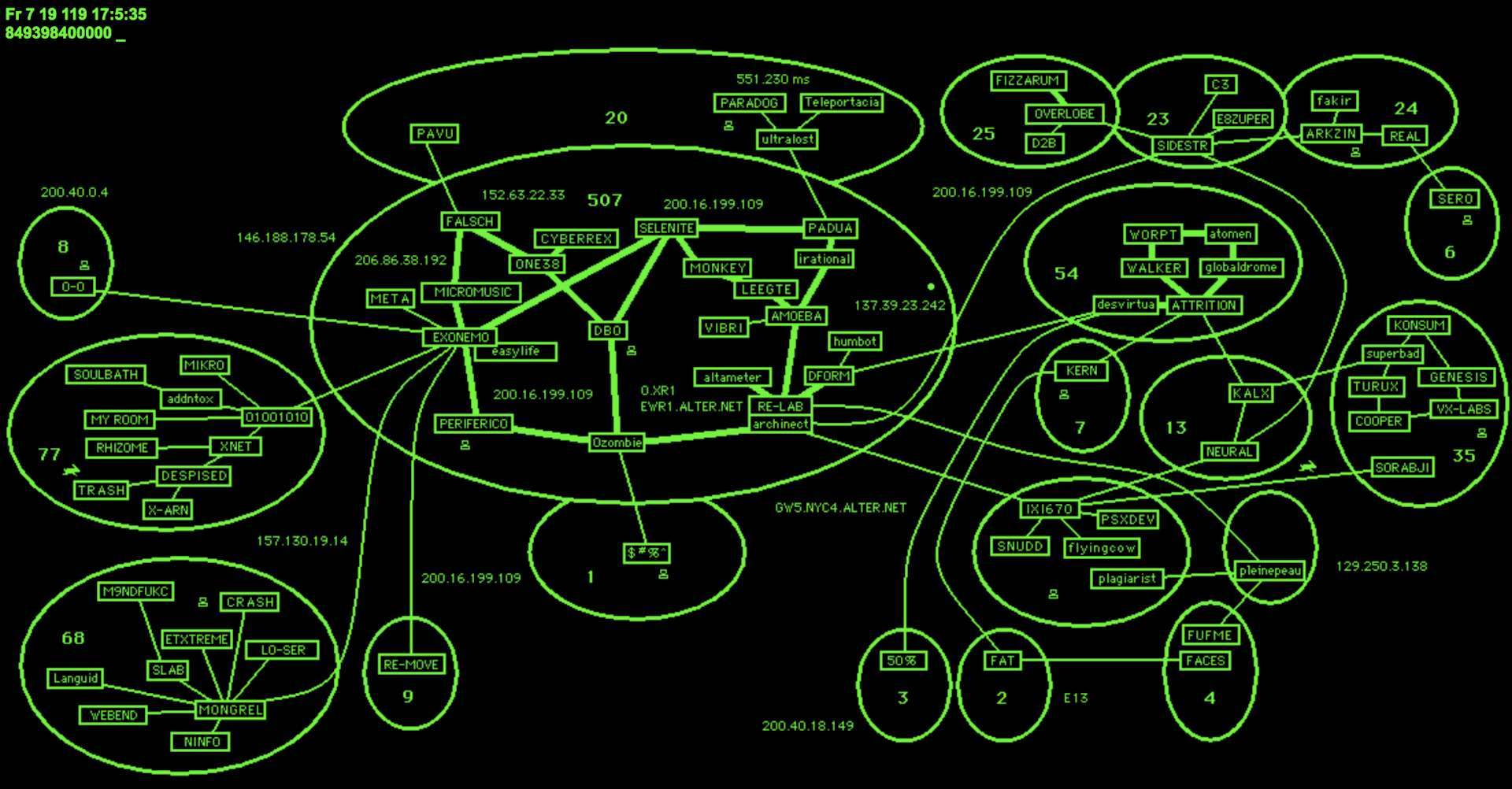

千房 自由にインターネットで作品的なものをつくり続けていましたが、1999年頃、来日したJODIに会う機会がありました。彼らから、同じようなスタンスで制作する世界のネット・アートのアーティストたちを教えてもらいました。JODIは世界中のネット・アートのマップもつくっていて、そこにエキソニモも入れてくれたことで、つながりができていきました。

ーーおふたりはインターネットを中心とした創作を続けてきたわけですが、インスタレーションなど実空間での創作活動を始める転機は何だったのでしょうか?

赤岩 2000年代初頭、インターネットと少し距離を置いた時期がありました。FLASHによる作品が量産されて、ウェブのインターフェイスが整理され始めた、アメリカのドットコムバブルの頃でしょうか。90年代はどこも手探りで、企業のホームページでも酷いものがたくさんありましたし、それまではみんなが「実験、実験!」という感じでインターネットの可能性を試していた時期でしたが、それが過ぎて一気につまらなくなってきたと感じました。それでインターネットだけでなく実空間でのインスタレーションも始めました。そこがひとつの転換期だと思います。

千房 初めて実空間で展示したのが、2000年のロッテルダム国際映画祭の「Tech.Pop.Japan」展でのインスタレーションでした。それ以降、ヨーロッパに呼ばれて展示するということが増えたと思います。

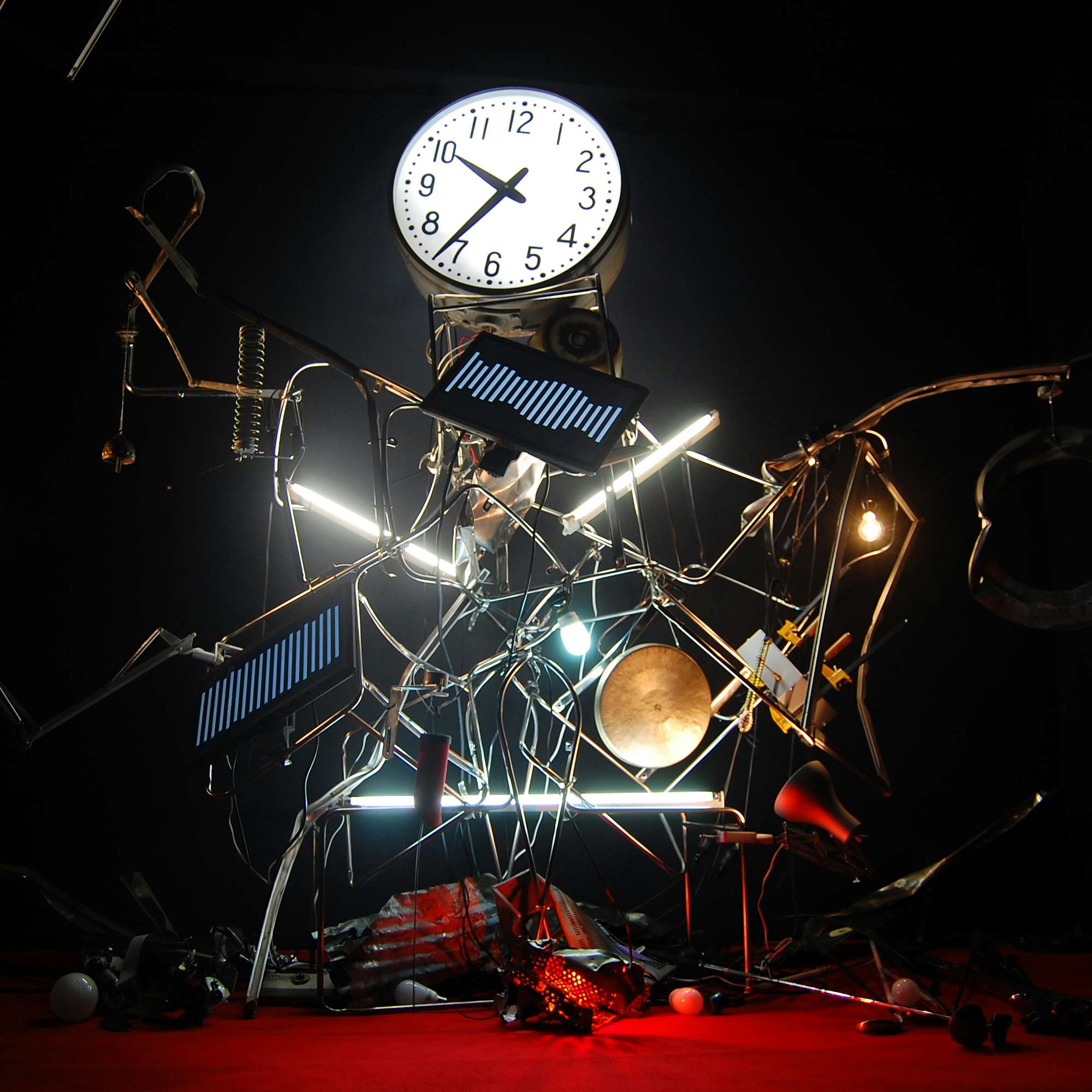

作品のボリュームも大きくなっていきました。《OBJECT B》(2006)という山口情報芸術センター(YCAM)で発表した作品などですね。改造したゲームと、ドリルやサンダーなどの電動工具、マウスとキーボードを組み合わせて、電動工具が動き出すとキーやマウスを連打し、それによってゲームのキャラをランダムにコントロールできるという作品です。現実空間と情報空間をつなぐことがコンセプトでした。そのあとも《DEF-RAG》(2008)という作品をトーキョー・ワンダーサイトで発表しました。実物の時計と廃材を組み合わせた壁面を覆うキネティックなオブジェと、それを撮影しコンピュータで処理した映像を組み合わせた作品でした。テーマとしては、奇怪な状況の現実空間をコンピュータで直し、仮想空間では正しく動いているという状況をつくりました。あくまで主体は仮想空間にあったわけです。

ただ、その展示に対しては「オブジェそのものがかっこいい」といった反応が多く、そのような評価が強まるほど「現実のオブジェクトが大切なわけではないのだけど」という思いが強くなっていきました。

赤岩 その反省から外部を削ぎ落としてコンセプトを剥き出しにしようと、ICC(NTT インターネットコミュニケーションセンター)で発表したのが《ゴットは、存在する。》(2009)です。インターフェイスのなかに精神性を見出し、そのまま提示することをテーマにした一連の作品シリーズとなります。例えば、2つの光学式のマウスを重ねると、カーソルが勝手に動き始めることに気がつき、まるで手を合わせて祈っているように見えるこの状況を「祈ったから奇跡が起きた」と解釈して、それを体験してもらいました。

千房 展示されているものはコンピューターやマウス、キーボードという慣れ親しんだものです。表面のごちゃごちゃしたものを全部剥ぎ取って、むき出しにしたんです。「コンピューターそのものがケーブルなども含め、すべて彫刻の一部」という意識でした。

千房 最先端の技術が紹介されているはずのICCに行くと、みんなが使っているものとまったく同じMacやマウスなどがそのまま置いてある。結果的として当時は、あまり反応がなかったんですが(笑)。

赤岩 案の定ではありましたが、スルーされました。でも、発表当時はあまり反応がなかったのですが、後々になって「あれは衝撃だった」と言ってくれる若い人たちもいて、届くところには届いたのだと思いました。反応が薄いことを覚悟でやっておいてよかったなと思います。

赤岩 当時、メディアアート作品の多くは、現象を魔法のように見せて、それを生み出しているコンピューター自体は隠すという傾向が強かったのですが、それを剥ぎ取り、コンピューターまで含めて彫刻であり作品です、という開き直りをしたんです。そこも大きなターニングポイントだったかもしれないですね。当時はそのまま出すことが少し怖かったですけどね。

ーー2012年に始まった「インターネットヤミ市」もエキソニモを代表する活動のひとつですね。

千房 「インターネットヤミ市」は2012年にIDPW(アイパス)と言うネット上の秘密結社的な組織を10人前後のメンバーと立ち上げて、そこで生まれたイベントです。インターネットに関するものを現実空間で売買する、フリーマーケット的なイベントなのですが、東京で2回やったあとにベルリンのTransmedialeというメディアアート系のフェスティバルで開催し、コンセプト自体が共感を呼んで、世界各地に広がっていきました。

赤岩 「インターネットヤミ市」は、誰でも自由に開催できるようオープンプラットフォームにしているので、いろんな街でいろんなヤミ市が自然発生しています。2019年現在、20以上の都市で30回以上開催されており、今年の秋には、オーストリアのリンツ、スイスのバーゼル、イタリアのボローニャ、ブラジルのサンパウロで開催が決まっています。実空間で横のつながりをつくる大切な場所になっているし、誰でもアイディアを試してみることができる実験の場としても機能しています。そこから生まれた作品もあるし、カップルもたくさん誕生していると思います(笑)。

ーー2011年の東日本大震災から2015年にニューヨークに拠点を移すまでの活動を教えてください。

千房 震災直後はあまり作品をつくる気がおきませんでした。自分たちがやってきたことって、震災のような過酷な状況ではまったくワークしない、という限界は感じました。アートって、ある程度生活が安定したうえでのもので、震災のような状況になるとまったく必要がなくなることを痛感しましたね。

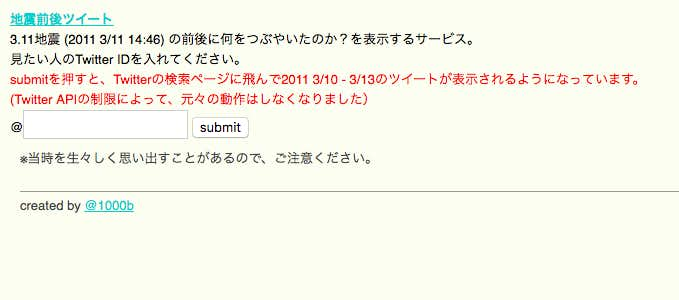

赤岩 そのときに千房が個人的につくった作品が《地震前後ツイート》(2011)ですね。Twitterのアカウントを入力すると、そのアカウントの地震が起こる前後のツイートが表示されるものです。

千房 震災後、赤岩の実家のある福岡に移ったら余震が全然なくて。「余震がないってこんなに心が落ち着くんだ」と感じました。福岡からTwitterを見ていたら、東京にいるときには自分が被災モードに入っていて見えなかったものが見えてきた。「地震の前と後でツイートがこんなに変わってしまったけど、大丈夫?」みたいなことを、《地震前後ツイート》で可視化したかったんです。結果この作品はものすごくバズって、3月11日になると毎年バズるということを繰り返しました。周りの環境が人間に無意識に与える影響って大きいと思います。ときどき違う場所に行って視点を変えないと、いつのまにかすごくずれていたりする。

赤岩 視点を変えることの重要さを実感して、いったん日本を出てみることにしたんです。それで、2015年にニューヨークに拠点を移しました。

千房 東京と福岡でも全然違う。だから、日本を出たら日本が違うように見えるんじゃないかと考えました。

ーーニューヨークという土地が創作に影響を与えることはありますか?

赤岩 あると思います。日本はシステムがすごくかっちりしていて、誰ともコミュニケーションしなくても、1日過ごせるじゃないですか。ニューヨークは誰かとコミュニケーションをしないと生きていけない、そういった人間くささがあります。強固なシステムをつくって快適に過ごすというより、自分自身をチューンアップしていかないといけない。例えば、日本のSuicaってタッチしたときの反応がとても良いじゃないですか。ニューヨークは磁気カードをスライドするタイプなんですけど、最適な速度と角度でスライドさせないと反応しないんですよ(笑)。それが結構むずかしくて、観光客は大抵そこではまってます。でも、しばらくするとコツがつかめて完璧にできるようになる。そんなことが生活のなかにたくさんあります。システムや社会がだめな分、そこを人間の動物的な能力で補うしかない。大都会なのに人間を感じられる、ニューヨークのそんなところから、なにかしら影響を受けているかもしれません。

千房 インターネットと人間の距離感も全然違います。向こうはあくまで現実世界の比重が強く、インターネットは補助的な気がします。インターネット自体が、もともと西洋の文化から生まれているので、彼らの社会システムがそのままコピーされている。その意味でも、社会そのものがインターネットと似ているんです。あとは、アートが社会において役割を持っていると感じます。日本だとアートは肩身が狭いですよね。特に現代美術は「なんの役に立つんだ」という目で見られるけど、ニューヨークでは現代美術のようなものがあるから、ゆとりを持てたり新しいものが生まれる、ということが周知されているし、産業としても大きい。

赤岩 欧米に政治的な作品が多いのはなんでだろうと思っていたんですが、実際に住んでみると、アートは社会としっかりつながっていて、社会のなかでの役割を与えられている感じがします。だから政治的な作品もちゃんと響く。

ーーパッケージはきれいでも文脈が弱いという批判は、日本のメディアアートについてはよく聞かれることです。

千房 日本のアーティストの傾向として、楽しませなければいけない、おもてなしをしないといけない、という傾向が強い感じがします。「おもしろいよ、難しくないよ、わかるでしょ」といったコミュニケーションが多いじゃないですか。ニューヨークでは何かを感じれば感じる、考えられれば考える、何も思わなければそれはそういうもの、という態度でアーティストがいられる。日本だと、みんなが素晴らしいと思うものを見て何も感じないと、自分がまずいのではと思ってしまう。他者との比較によって価値が見出される。それはアートともっとも相容れない考え方だと思います。

ーー国際都市のニューヨークで活動するうえで、日本人でありアジア人であるというアイデンティティはどのような意味を持ちますか?

千房 日本の社会ではほとんどが日本人なので、自分のアイデンティティについてあまり深く考える必要がありませんでした。でもニューヨークで様々な人種のなかに放り込まれると、街を歩いているだけで自分がアジア人であることを毎日自覚させられます。いままでは「なにをつくるか」が問題の中心だったのですが、いまは「誰がなにをつくるのか」というところまで考えざるを得ないし、アートにとって「どのような背景を持った人がつくったのか」という部分は外せない問いです。そこに気がつけたのは大きかったです。

ーー3月にWAITINGROOMで開催された個展「LO」のコンセプトについて教えてください。

千房 インターネット黎明期の最初の実験で、送信しようとした言葉が「LOGIN」なんですが、最初の「LO」を送信した直後にシステムがクラッシュしました。インターネットの世界、つまりいまの時代を切り開いた言葉が「LO」の二文字だったわけです。インターネットが不完全なメッセージから始まったというのは象徴的だと思いました。「LO」のあとに「VE」を付ければ「LOVE」になるし、「L」をつければ「LOL」でネットスラングの爆笑だったりする。不完全だからこそ可能性が広がったし、その結果がいまの時代なんじゃないか、というのが展示のコンセプトになりました。

ーーコマーシャルギャラリーでの個展は、国内では初めての試みとなりました

赤岩 メディアアートは、メンテナンスや維持がとても大変なので、コレクションするのが難しい作品が多いです。とくにネットアートなどは数年で消え去ってしまうこともあります。なので、いままで作品をコレクションしてもらうことにあまり積極的ではなかったんですが、ニューヨークでメディアアートの保存についてのリサーチを重ねるなかで、保存やコレクションの問題にも取り組んでみようと思うようになりました。そのひとつとしてコマーシャルギャラリーでの展示があります。

千房 作品がコレクターに購入されるということは、彼らの人生やストーリーのなかに自分たちの作品が位置付けられるわけで、展示とはまた違ったコミュニケーションが生まれます。

作品を生み出すということは、アーティストから切り離されて歩き出す、子供が生まれるようなものだといつも思っています。展示するだけならその子供が自分のところに戻ってきますが、売れるということは、子供が誰かと結婚するような感じがありますね。嬉しい反面、少し寂しい感じや、ちゃんと幸せにやっていけるか心配になるような感情もあって、おもしろいです(笑)。

ーー8月1日からのあいちトリエンナーレにも参加しますが、どのような展示を予定されていますか?

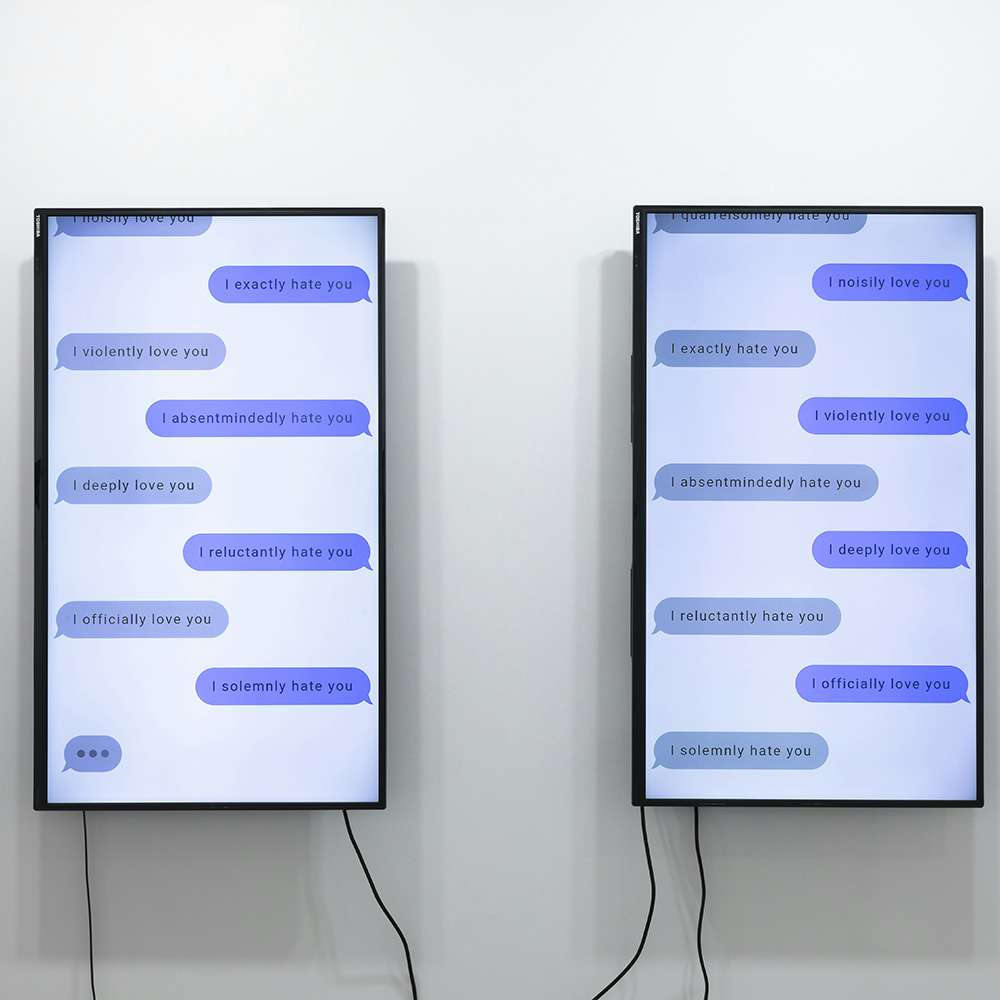

千房 《Kiss, or Dual Monitors》(2017)という、モニターに目をつぶった人の顔の映像を表示して、その2台を重ね合わせることでキスをしているような状態にした作品があります。この作品をもとに、3Dプリントで出力した巨大な手の彫刻を組み合わせて、2本の手がモニターをスマホのように持ってキスをさせている新作を出します。ニューヨークのNARS Foundationで公開制作をし、翌18年の水戸芸術館での「ハローワールド:ポスト・ヒューマン時代に向けて」展で、インスタレーションとして展開しました。

モニターに映された顔が合わさった状態を見て、人は「キスをしている」と認識しますが、それは2つのモニターでしかないという現実があります。キスをしていると思うのは、あくまで人間の想像力だということを可視化しました。画面上のSNSの情報の変化に感情が揺さぶられ、一喜一憂する時代。そんな状況を肯定するのでも否定するのでもなく提示した作品です。

ーーアメリカではトランプ大統領が政策の方針をツイッターで投稿したりと、ウェブの影響力がますます大きくなっていますね。

千房 今回の《Kiss, or Dual Monitors》はまさにそのような状況から生まれてきていると思います。良し悪しは一概に決められませんが、少なくともいままでに存在しなかった、人の無意識もコントロールできてしまう強力なツールが、小さな画面上に生まれていることは間違いありません。人類にとって初めての状況で、どうやったらこのツールを正しく使えるのか、誰も知りません。この状況に自覚的になれるかどうかが一番重要なんだと思います。

ーー変化のスピードが非常に早いテクノロジーと向かい合うなかで、創作のペースはどのように維持しているのでしょう?

赤岩 1、2年で廃れるものを追いかけるのではなく、最近は、100年、1000年といった大きなスケールのなかで、現在をとらえて作品をつくりたいと思っています。情報技術が大きく社会を変革していくこの時代に、人間はどのように変わるのか、現代は後世からどのように定義されるのか。そんなことを考えながら、いまをとらえた作品がつくれたらよいと思っています。

千房 表層的に時流を追うことにエネルギーを使うと、土台となる信念やスタイルを育てることができずに、何も残らない可能性があります。この考えは実はスケボーにはまっていたときに得たものなのですが(笑)、アートでも同じことが言えると思います。いまはとにかく、土台の強度を高めることを意識しています。10年、あるいは20年後、その上に花を咲かせられたら、という長い時間感覚で創作をつづけているので、エキソニモの活動を流れとしてとらえ、追いつづけてもらえたら嬉しいですね。