美術館再開をめぐって──学芸員の備忘録

緊急事態宣言が解除され、続々と再開されている各地の美術館・博物館。しかし各館には新型コロナウイルス感染防止対策が求められ、その対応は様々だ。ここでは、5月8日に再開した和歌山県立近代美術館を例に、同館学芸員・青木加苗による備忘録をお届けする。

2020年4月16日、全都道府県に緊急事態宣言が発出され、日本国内ほぼ全ての美術館・博物館が休館した。筆者の勤める和歌山県立近代美術館は、展示室の照明機器入替工事のため、すでに1月末から全館休館していた。開館予定は4月25日であったが、「宣言」を受けて約2週間延期、ゴールデンウィーク明けの5月8日から開館している。国内の美術館としては最初に再開する美術館のひとつだったため、開館当日から複数の取材が入り、「展覧会プレビューの取材よりも多い」と学芸員同士で苦笑いしたほどだ。

それから2週間、各地の美術館・博物館が、相次いで再開館予定を発表した。休館することよりも開館することがニュースとなるこの状況は、きっとすぐに過ぎ、インパクトも薄れていくだろう。いや、これからは臨時休館、再開館が頻繁に行われ、そういったことに私たち自身が慣れてしまうのだ。開館と休館の報道は次第に等価値になり、「臨時」という言葉の意味すら薄まっていく──そんな未来がやってくる前に、「開館」の意味を噛みしめる今、現場の一学芸員に見えている景色を共有しておきたい。

開館は善か悪か

コロナ禍が国内の美術館・博物館に直接影響を与え始めたのは2月16日、厚労大臣が「不要不急」の集まりを控えるよう求めた頃からだ。ワークショップ、ギャラリートークなどを開催して良いのか、ボランティア活動はどうするのか、学芸員同士での情報共有が始まっていた。2月26日に国立の博物館・美術館に対して、文部科学大臣が直接に休館要請してからはあっという間、3月初旬にかけて各地の美術館・博物館も相次いで休館を発表していった。

それから当館が臨時休館後に開館する5月8日まで、筆者はそのほとんどの期間を、美術館の人間として現場の様子が想像できる立場でありながら、直接自館の判断には影響がない「外野」として過ごした。和歌山県では初期に感染者が見つかったものの、感染拡大は比較的コントロールできていたこともあって、また当館以外の県立博物館施設3館が開館を続けており、工事開けの当館も開館するだろうと予想されたからだ。幸か不幸か、当館では所謂ブロックバスター展の開催も予定されておらず、来館者が押し合い圧し合いするような状況にはならない。比較的大規模な展示でも、壁と作品と展示ケースの配置には気を配り、ゆったりと作品に向き合える空間を作ることを目指してもいる。よって、「密」にはならない当館は開けられる、むしろ自粛モードに飲み込まれず、開けるべきだとさえ考えていたのが3月の筆者であった。

しかし4月に入ると、館内での感染リスクよりも、人の移動によって感染拡大が起きることへの不安が、世のなかの空気になっていた。3月後半の連休に多くの人が出歩いた結果、感染者数が大幅に増加したからだ。和歌山市の立地上、県外からのアクセスは、ほぼ大都市・大阪を経由する。そして開館することが人の移動を促し、来館の途上にリスクが潜んでいるのならば、開館しないことが納得のいく選択だ。

いっぽう、休館中の美術館・博物館が次々にオンラインでできることを模索し、実現させていくのを横目に、直近の展覧会の準備に追われ、まさに今、外出を控えている人たちに対しての取り組みに、何も手がつけられないことへの焦りを覚えてもいた。それと同時に、自分が抱えている展覧会の準備が「正しい」ことなのかどうか、開館することが「悪」なのではないか、という疑問が、4月半ばには大きく膨らんでいた。決定的となったのは、緊急事態宣言が全国に拡大された16日、ちょうど当館では展示作業が始まった日だ。近隣他府県の館でも休館延長が決まったが、筆者の耳にその指示は聞こえてこなかった。

開館するか、休館するか

当館が開館に向けて動いていたこの頃、美術館・博物館向けの対策ガイドラインもなく、一般向けの情報を集めて美術館で応用可能なことを模索していた。「新型コロナウイルス感染症」の実態が掴めないなかでの開館準備は、「ここまでやれば大丈夫」というゴールのない仕事だ。幸い筆者が、3月から4月にかけて一度再開館した美術館の例を調査する機会があったものの、対策を実現するためには様々な人の力が必要となる。とくに物資の調達にあたっては、総務課の職員があの手この手を駆使して走り回ってくれた。

4月22日、つまり開館3日前、休館ではなく、開館のアナウンスをウェブサイトに掲出するよう指示を受けた。ただしイベントはすべて中止か延期だ。翌日、筆者は急いで来館者向けの注意喚起の館内サインを準備した。エントランスに持っていくと、すでに県立館共通で準備されたポスターが掲示されていた。赤い見出し部分に太ゴシックで記された「お願い」は、まるで警告に見えた。そこには県外からの来館自粛を求める文言が記されている。その理由は、都道府県をまたいだ不要不急の外出を自粛するよう、政府が全都道府県に協力を要請したからだ、とある。開館するにはこれを入口に掲示しなければならないことに、このとき初めて気が付いた。

県外からの来館自粛を求める根拠は、「和歌山県を含む全都道府県に緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第3弾)」である。すでに大阪を経由して通勤する県職員も在宅勤務に切り替わっていたことを思えば当然の流れであり、国からの要請がよほど理不尽なものでない限り、自治体は応じる必要があるだろう。美術館の人間にとって来館者を県外/県内で線引きするという発想自体がそもそもないため、この条件は驚きでしかなく、それを受け入れて開館するのは耐え難いことだった。展覧会担当者は、県外のプレスに取材お断りの連絡をした。

しかし翌4月23日、つまり開館宣言を掲出した翌日に一転、和歌山県内でもいくつかの業種に4月25日からの休業要請が出され、美術館・博物館もそのなかに含まれた。正直な気持ちを言えば、どこかほっとした一番の理由は、あのポスターを来館者に見せなくて済むからだった。ただし休館期間は5月6日までとされ、本来の休館日である翌7日を挟んで8日から開館する予定での一時休館であった。どの業種でも休業となった場合に問題となるのが、雇用の問題だろう。当館では受付・監視職員は直接雇用の会計年度任用職員であるため、在宅勤務に切り替え、研修およびいくつかの作業業務を割り振って雇用を守ることができた。

5月4日、緊急事態措置の実施期間を5月末まで延長する旨を官邸が決定すると、和歌山県は「緊急事態宣言が延長されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第6弾)~緊急事態措置の延長等~」を示した。このなかで休業要請を行う業種が見直され、「博物館等」が対象外に、そして「特に強く県外からの受入自粛を依頼する施設」とされたため、当館も予定通り8日開館と決まった。ウェブサイトの文言には「特に強く県外からの受入自粛を依頼する」とそのまま記す必要があり、筆者は諦めにも似た気持ちで、文字を入力した。

5月14日、和歌山県を含む39県が、緊急事態措置を実施すべき区域から外された。これによって、依然「県外からの受入自粛を依頼する」ものの、「強く」という文言が現在は外されている。

開館の根拠を示せるか

このように、当館の休館・開館の判断は、県全体の方針のなかにある。休館・開館の決定は各館の判断だと思われているかもしれないが、日本の美術館・博物館の多くは公立であり、もちろん現場の状況や意見は伝えられるものの、自治体としての決定と切り離すことができないし、切り離してはいけない責任もある。だからこそ、何を根拠に開館/休館の判断をするのか、明確に記すことが必要だ。3月前半、海外のミュージアムが次々に休館を決定したとき、それぞれは職員の安全に目を向け、地域社会への連帯を示したメッセージを載せた。人が外を出歩くこと自体が禁止された各都市において、休館は自粛ではなく必然であったという違いはあるが、日本の美術館・博物館が「お客さま」である来館者に対して、へりくだりながらもお役所的な告知に終始していたこととは対照的に見えた。

けれどもアナウンスを出す側に立つ経験をした今、その背景には各国の文化行政の構造的な違いがあることがわかる。日本の美術館・博物館には、それぞれ独自に方針を決定する権限がない上に、むしろ市民に対する説明責任が伴うのである。その前提がなければ、どんなに心打つメッセージもパフォーマンスに過ぎない。

その各館の説明の裏付けとなるのが自治体の判断記録だ。和歌山県は今回のコロナ危機に対応して、トップページを災害時用のテキストベースのサイトにつながるよう早々に変更している。確かに危機・災害と言っているのだから正しい変更だ。そっけないまでに潔く文字情報のみであるが、軽く、早く、また県がどのような方針であるのか、それに応じなければならない事業者や県民が必要な情報を的確に得られるよう、今伝えなければならない情報だけが示される。そして今回のように振り返りのために必要なタイムラインベースの情報も、整理して掲載されている。危機に対応することと説明することへの責任を意識した、行政の情報公開のかたちだろう。

職業倫理との齟齬にどう向き合うか

しかしながら行政組織の決定が、我々のような専門職の倫理とそぐわないことはある。今回の「特に強く県外からの受入自粛を依頼する」という文言がそうだ。博物館法がその活動の対象を「一般公衆」とし、その博物館法を制定する根拠である社会教育法では「すべての国民」が対象であると明記されている。あるいは現行のICOMのミュージアムの定義を借りれば、それは「公衆に開かれた」存在でなければならない。にもかかわらず、来館者を県の内外で線引きしなければならないのは、自らの存在を揺るがすほどの苦しい行為なのだ。

いっぽうで「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の十六条(危機管理)にある通り、「博物館は、利用者の安全の確保のため、防災上及び衛生上必要な設備を備えるとともに、事故や災害等が発生した場合等には、必要に応じて、入場制限、立入禁止等の措置をとる」ことが求められてもいる。また本県であれば、「和歌山県立近代美術館管理規則」に「管理上必要があると認めるときは、入館に制限を加える」ことも定められており、よって現状、県外からの来館者を制限することへの根拠は整っているのも事実だ。

それでもなお、我々は原則に則り、できる限りすべての人々に開かれた存在でありたいと切に願う。実際、臨時休館明けの開館をアナウンスするためのメルマガを発行するにあたり、「県外からの受入自粛」という文言を直接記載するかどうかの意見が学芸同士の間で飛び交った。学芸員であることと県職員であることの板挟みではあったが、最終的には上述した判断根拠である「お願い(第6弾)」を提示したうえで、以下のように記した。

緊急事態宣言は5月31日まで延長されておりますので、とくに県外からお越しの皆様には、このことをご理解いただき、ご利用をお控えくださいますようお願いしなければなりません。 美術館や博物館の原則は、あらゆる人に開かれていることに変わりはありません。一日も早く通常の開館ができるよう、みなさまのご協力をお願いいたします。

たった数行の短い注釈ではあるが、筆者自身、これを記してようやく「今は通常開館ではないのだ」と言い聞かせることで、自分自身の職業倫理との折り合いをつけることができた。この文言に対して、知り合いの学芸員数人が「救われた」というメッセージを送ってくれたが、同じように苦しんでいる仲間も多いはずだ。けれども苦しいのは、自分が美術館人・博物館人であるという証拠である。そう思えば、少しは自信を持てはしないだろうか。

入館チェックのプロセスは妥当か

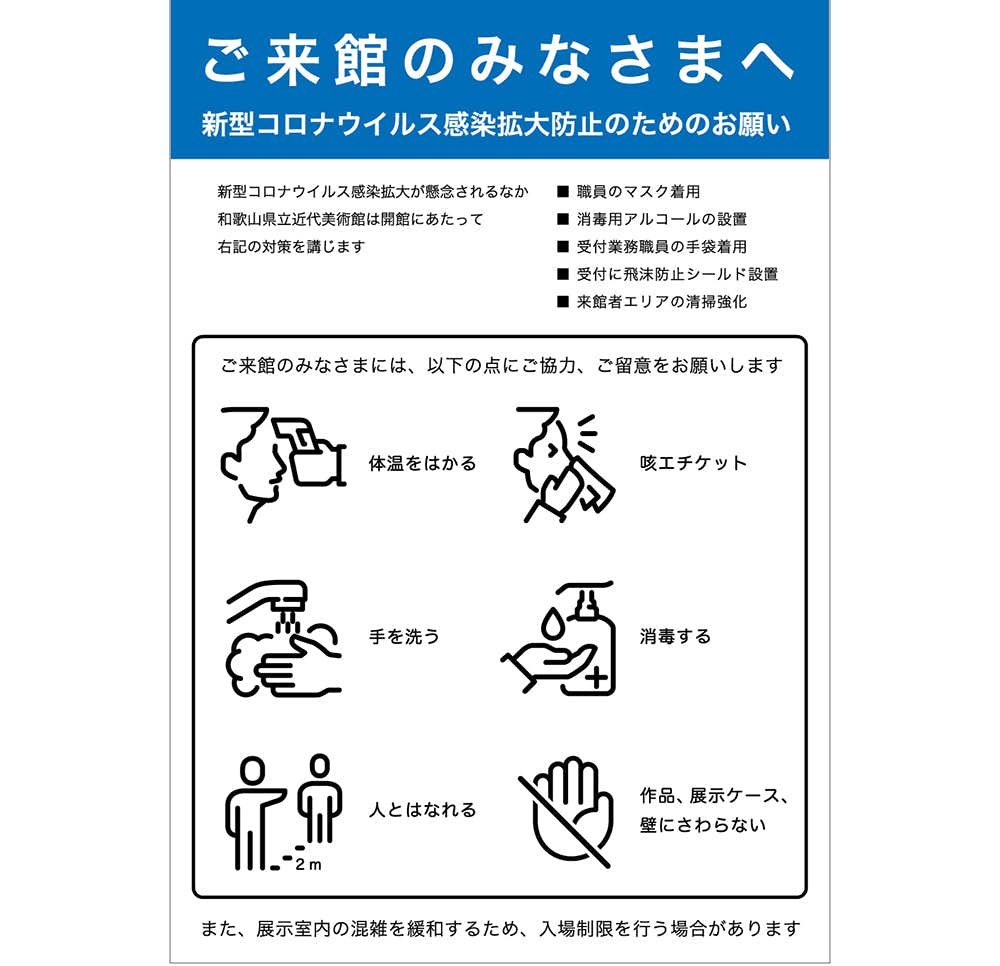

開館にあたっては、手指消毒液や飛沫感染防止のためのシールド設置、清掃の強化などを行なっている。来館者の安全はもとより、職員の安全のためにも必要な措置であることには疑いがない。そのいっぽうで、「越境来館」の自粛を求めること、そして来館者の名前と連絡先を含む個人情報を求めることのふたつの対策に対しては、現時点で開館することへの疑問の声と混ざり合って、館内外から聞こえてくる。

前者については上述の通り、国・自治体の判断に基づくものだ。これは来館前に伝えておかなければ意味がない。他方、後者の個人情報収集については、いくつかの館が採用しているが、もう少し慎重になる必要があるのではないか。

美術館・博物館にとっての具体的な対応策として最初に示されたのが、CIMAMが4月末に公開した「20の注意事項」であり、確かにここでは感染が発覚した場合のトラッキングを目的に、連絡先(氏名、電話番号、メールアドレス)を集めるよう記されている。

よってこれを参考にした館もあるだろうが、もし名前と緊急連絡先以外に居住地の情報を求めているならば、それは見直すべきではないだろうか。連絡がつくことと居住地を尋ねることはイコールではないからだ。「都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛」するよう求めなければならないのはどこも同じだが、どの地域に住んでいるのかを個人と組み合わせた情報として収集することには意味がないどころか、感染源の追跡を居住地によって安易に行わせる危険すら伴う。CIMAMの「注意事項」が示したのは、館内で万一、感染の可能性が発覚したときに連絡がつくことであり、あるいは来館者自身がいつ美術館・博物館を訪れたのか記録しておくことでも良いのではないか。

熊本県立美術館の手段はより具体的で、「ヘルスチェックシート」として体調の申告を、連絡先(電話番号)とともに日付・署名のかたちで記入させている。なお、同じような形式のものを筆者は最近、病院で記入したが、これによって来館(来院)できるかどうかの判断を当事者に納得できるかたちで示すことができる。ただし美術館の場合は病院と異なり、何日間でその記録を廃棄するのかを、示す必要があるのではなかろうか。

美術館・博物館に「知る自由」はあるか

ところで、美術館・博物館が個人情報を求めることに、なぜこれほど慎重になるのか、理解されているだろうか。比較すべきは図書館である。

図書館は、来館や貸出の記録を残さない。貸出中など一時的に必要な場合はあるが、目的の期間が過ぎれば記録を消すのが原則である。それは、図書館が国民の「知る自由」を保障するための場だからだ。「図書館の自由に関する宣言」において自ら定める通り、「読者が何を読むかはその人のプライバシーに属すること」であり、また「読書記録以外の図書館の利用事実に関しても」同様としている。これは国が個人の思想・信条を管理し、あるいは「国民に対する〈思想善導〉の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実」への反省に基づいている。

けれども図書館もまた、日本図書館協会が今回策定したガイドラインのなかで、緊急連絡先の把握について示している。それが「来館者名簿」と名付けられたこともあって、図書館界からの反発を招き、急遽補足説明が加えられたほどだ。それほど「知る自由」にとって個人の特定は、避けなければならない大前提なのである。

美術館や博物館に来館することは、図書館での状況とまったく同じとは言えないものの、嗜好・関心とも繋がっていることは確かだ。来館者の記録は、精神の自由を制限する要因となりかねない。もとより美術館は、作品を通じて様々な意見が生まれることを前提に、議論や発言の安全を確保すべき場所であることを自覚したい。

開けたら何が見えたか

ここまで休館から開館までの状況と課題について述べてきたが、最後に筆者個人の「開けたから見えた」景色を伝えておきたい。

筆者にとって美術館、そして展示室とは、多様な人が行き交い、作品という他者を介して言葉とイメージとアイデアとコミュニケーションが生まれ、過去と現在を自由に往来しながら未来を想像する場であった。しかし人との距離を取らねばならず、表情はマスクで見えず、むしろどこから来たかわからない他者は危険な存在にすらなってしまったこの社会において、筆者が信じてきた美術館像は、もはやそのままでは許されないだろう。

実際、今年で10年目になる「なつやすみの美術館」展は、教員と一緒に半年かけてワークシートを作り、それを宿題として子どもたちが多数来館し、展示室内には鑑賞活動をアウトプットするためのワークスペースを設ける枠組みで続けてきたが、これもこれまでのかたちでは実施できない。「美術館部」という大学生による鑑賞サポート活動も、目処が立っていない。

けれどもそんな重い気分で迎えた開館初日、当館の鑑賞プログラム「こども美術館部」にいつも参加している小学生が、待ちきれなかったという様子で来館していた。展示室での久々の再会以上に嬉しかったのは、その少女が、イベントとしての鑑賞プログラムだけが楽しみだったのではなく、見ること自体を楽しみにしてくれていたことだ。「こども美術館部ができなくてごめんね」と伝えたが、彼女は美術館のために、その楽しさをどうやってみんなに伝えられるかと一生懸命考えてくれているらしい。大都市で開かれる大規模な展覧会はもちろん素晴らしいが、近くの美術館で開かれているコレクション中心の展覧会に、見慣れた作品であろうと初見の作品であろうと、そこに「知らない世界」を見つける楽しさを求めて何度も足を運ぶ子供たちがいてくれることは、何よりの励みだ。

学校教員たちからも連絡があった。皆、授業再開の準備で手一杯であるはずなのに、自分たちが続けてきた美術館との連携活動を、どうやったら継続できるのか考えようとしてくれている。オンラインでの授業という下地が整いつつある今、もしかするとここに学校との新たな連携方法が構築できる可能性があるのかもしれない。

そう、開けてわかったのは、これからの問題は「美術館がどうするか」だけを考えていてはいけないということだ。美術館を支える市民側がその存在を必要だと感じられるかが、コロナ後の世界には求められる。ハコモノとしてではなく、「消費コンテンツ」としての展覧会でもなく、訪れる人一人ひとりが美術(館)を通して何らかの価値を見出し、その活動が各館に蓄積されていく場を目指さなければならない。

そのためには、文化行政が「行政対利用者」、つまり与えられる利用価値で測られる「サービスと受け手」である構造を変えなければいけない。ここから脱却し、市民生活のそばに(各自に距離と温度の差はあれ)、「常にそこに在る」美術館になってこそ、美術館はこの先にまた同じような困難が待ち構えていようとも持続可能なものとなる。これが「公衆に開かれた」存在という定義に託された本当の意味なのかもしれない。そのためには、自分とは違う他者の関心や生き方を許容するという、市民側の意識変化も求められる。そしてその市民意識の涵養にこそ、各地域の美術館の存在が欠かせないはずだ。

ならば「越境自粛」は確かに美術館・博物館にとっても来館者にとっても、決してうれしい状況ではないが、これを自分の地域のミュージアムをもっと見直してみる機会ととらえてはどうだろうか。そこには、自分と関わる地域文化のアイデンティティを支えるものが、(きっと未知のものとして)たくさん詰まっている。グローバリズムを追いかけてきたこの社会の足元が揺らいでいることは、多くの人が気づいている通りだ。それは「不要不急」どころか「早急に必要とされる」ローカルでドメスティックなコミュニティへの視点を回復するチャンスともなるはずだ。